Universidade Federal de Santa Maria

Geografia, Ensino & Pesquisa, Santa Maria, v. 25, e25, 2021

DOI: 105902/14146509447478

ISSN 2236-4994

Submissão: 20/06/2020 • Aceito: 26/06/2021 • Publicado: 10/09/2021

Verticalidades e horizontalidades no estudo da rede urbana do Vale do Paraíba e Litoral Norte – São Paulo

Verticalities and horizontalities in the study of Vale do Paraíba e Litoral Norte’s (São Paulo) urban network

1 – Adriana Maria de Paula

Universidade do Vale do Paraíba, São José dos Campos, SP, Brasil

https://orcid.org/0000-0001-7346-1391 • adriana.mp055@gmail.com

2 - Cilene Gomes

Universidade do Vale do Paraíba, São José dos Campos, SP, Brasil

https://orcid.org/0000-0001-5217-9426 • cilenegs@univap.br

3 – Maria Angélica Toniolo

Universidade do Vale do Paraíba, São José dos Campos, SP, Brasil

http://orcid.org/0000-0001-7835-3285 • angelica.toniolo@univap.br

RESUMO

Este artigo tem por objetivo analisar as relações verticais e horizontais, tal como conceituadas por Milton Santos e constituídas na Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Considerando-se que as relações verticais abrangem uma lógica hierárquica de relacionamentos entre as cidades (e, portanto, inserida no conceito de rede urbana), o principal insumo utilizado para esta investigação foi o estudo da “Região de Influência das Cidades” (Regic), realizado pelo IBGE. Além disso, foram coletadas informações relacionadas às relações entendidas como horizontais, entre os municípios da região, abrangendo estatísticas socioeconômicas para o território abordado. É possível inferir que as relações verticais e horizontais, porquanto não mutuamente excludentes, ou seja, se sobrepondo umas às outras, são parte de uma lógica hegemônica, de um lado, e de outro, fundada na solidariedade, que se dá, muitas vezes, por meio da união de diversos atores sociais excluídos de processos verticais.

Palavras-chave: Horizontalidades; Rede urbana; Vale do Paraíba e Litoral Norte; Verticalidades.

ABSTRACT

This paper intends to analyze the vertical and horizontal relations – as conceptualized by Milton Santos – developed in the Metropolitan Region of Vale do Paraíba e Litoral Norte. Since the vertical relations encompass a hierarchical logic of relationships between cities (and, as such, inserted in the urban network concept), the main input utilized for this investigation was the study “Region of Influence of Cities” (Regic), performed by the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE). Moreover, it was collected information related to the horizontal relations between the cities of the region, encompassing socio-economic statistics for the territory analyzed. It is possible to conclude that the vertical and horizontal relations, although not mutually exclusive, that is, overlapping each other, are part of the reasoning, both hegemonic and mutually supportive, that occurs through the union of different actors, often excluded from vertical processes.

Keywords: Horizontalities; Vale do Paraíba e Litoral Norte; Verticalities; Urban network.

1 INTRODUÇÃO

O presente artigo objetiva a análise de relações verticais e horizontais, conforme conceito construído por Milton Santos, na Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte (RMVPLN). Para tal, além da pesquisa teórica que abordou a bibliografia deste autor quando relacionada a estes aspectos, e demais autores que tratam dos temas aqui explorados, foram utilizados como principais insumos o estudo da Região de Influência das Cidades (Regic, 1966, 1978, 1993, 2007 e 2018), realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e estatísticas socioeconômicas para o recorte geográfico abordado.

Entendendo que “é o uso do território, e não o território em si mesmo, que faz dele o objeto da análise social” (SANTOS, 2012, p. 137), sua compreensão é fundamental para a apreensão da existência individual e coletiva e das relações que as substanciam. Tomando, então, como pressuposto a interdependência dos lugares como “nova realidade do território” (SANTOS, 2012, p. 137), o estudo das verticalidades e horizontalidades pode funcionar como balizador das relações hierárquicas – ligadas à lógica do capital e do poder público – e solidárias – ligadas à ação política da sociedade civil, e ao poder público no âmbito das relações interfederativas de um mesmo nível (seja ele estadual ou municipal) – para a compreensão do espaço total.

Pretende-se, portanto, que a abordagem teórica dos conceitos aqui expostos, somada à análise empírica dos dados e informações, auxiliem na compreensão do processo de constituição dessas relações, tendo como base a escala de uma região metropolitana, e quais são as repercussões no desenho territorial dos espaços nos quais se realizam.

A primeira seção deste artigo dedica-se a expor conceitos teóricos, o de verticalidades e horizontalidades segundo Milton Santos, bem como o conceito de rede urbana. A segunda seção expõe dados que buscam caracterizar as relações verticais e horizontais empreendidas na RMVPLN. Por fim, nas considerações finais são tecidas reflexões e conexões entre os conceitos de Milton Santos e os dados aqui expostos.

2 VERTICALIDADES E HORIZONTALIDADES SEGUNDO MILTON SANTOS E O CONCEITO DE REDE URBANA

2.1 Relações verticais e horizontais

Milton Santos (2006) afirma que os arranjos espaciais, no atual período, não mais se dão através de pontos contínuos e contíguos. Há, também, junto e por sobre essas manchas, pontos descontínuos, mas interligados, constituindo um espaço de fluxos reguladores, relacionados a um novo funcionamento do território. Funcionamento esse “balizado pelo desenvolvimento técnico-científico e, consequentemente, novas apreensões das categorias espaço e tempo e suas determinações sobre a geografia” (SOUZA, 2017, p. 123). Desse modo, se fazem necessárias novas compreensões que possam auxiliar no entendimento dessas dinâmicas, influenciadas de forma particularmente intensa pela divisão social e internacional do trabalho.

As segmentações territoriais permitiriam, então, pelo menos dois recortes:

De um lado, há extensões formadas de pontos que se agregam sem descontinuidade, como na definição tradicional de região. São as horizontalidades. De outro, há pontos no espaço que, separados uns dos outros, asseguram o funcionamento global da sociedade e da economia, são as verticalidades (SANTOS, 2006, p. 192).

As horizontalidades seriam, sobretudo – mas não exclusivamente – relacionadas ao “locus de uma cooperação mais limitada” (SANTOS, 2006, p. 192), enquanto as verticalidades seriam parte de uma dinâmica que engloba outros momentos da produção, como a distribuição, circulação e o consumo. As relações horizontais seriam, portanto, o domínio da contiguidade, enquanto as relações verticais seriam formadas por interações entre pontos distantes no espaço, mas ligados por outras formas e processos sociais (SANTOS, 2012). Ainda segundo o autor, as redes justificariam a expressão das verticalidades, mas elas constituem, porém, apenas uma parte do espaço e o espaço de alguns.

O espaço banal, “isto é, espaço de todas as pessoas, instituições e organizações, espaço de vida do ser humano na superfície do planeta Terra” (SOUZA, 2019, p. 07), no entanto, também constitui o mesmo espaço onde se formam as redes, “os mesmos pontos, mas contendo simultaneamente funcionalizações diferentes, quiçá divergentes ou opostas” (SANTOS, 2012, p. 139). Para Santos (2012, p. 142), é necessário contrapor a noção de espaço banal, “frequentemente contido nos limites do trabalho de todos” à noção de redes, pois estas englobariam formas e normas ao serviço apenas de alguns.

A configuração atual das regiões teria abandonado a solidariedade orgânica que constituía o próprio cerne do fenômeno regional. No período atual, o que temos são solidariedades organizacionais, ou seja, “as regiões existem porque sobre elas se impõem arranjos organizacionais, criadores de uma coesão organizacional baseada em racionalidades de origens distantes” (SANTOS, 2006, p. 192).

As verticalidades criam, então, interdependências, sendo estas inerentemente hierárquicas uma vez que seu papel transporta um comando. Tal hierarquia se realiza por meio de ordens técnicas, financeiras e políticas. A hierarquização é responsável, ainda, por um processo de homogeneização crescente, uma vez que as diversas relações verticais definem novas realidade espaciais num “incessante processo de entropia” (SANTOS, 2006, p. 193), que desfaz e refaz contornos e conteúdo dos subespaços. Como afirma o autor (SANTOS, 2012, p. 143): “a tendência é que os lugares se unam verticalmente e tudo é feito para isso, em toda parte”.

Paralelamente aos fluxos relacionados às relações verticais e horizontais, forças centrípetas e centrífugas agem no território, em diversos níveis e escalas. As forças centrípetas, resultantes do processo econômico e social, podem estar subordinadas às regularidades do processo de produção, mas também à intersubjetividade inerente aos territórios. Essas forças seriam de agregação, ou seja, fatores de convergência, agindo tanto no campo quanto na cidade.

As forças centrífugas, por outro lado, seriam fatores de desagregação, retirando da região os elementos para seu próprio comando e os colocando num ponto distante e fora daquele território. Santos (2006) aponta como fatores longínquos, causadores de uma tensão local, o comércio internacional, as demandas da grande indústria e as próprias necessidades do abastecimento metropolitano.

“Forças centrípetas conduzem a um processo de horizontalização, forças centrífugas conduzem a um processo de verticalização” (SANTOS, 2006, p. 192), assim, as forças centrífugas vão agir sobre as forças centrípetas, de modo que a solidariedade interna dos subespaços, providenciadas pelas relações horizontais, “está permanentemente perturbada pelas forças centrífugas e deve permanentemente ser refeita” (SANTOS, 2006, p. 192).

As cidades seriam o ponto de interseção entre as verticalidades e horizontalidades, constituindo, de fato, vinculações que se superpõem no espaço urbano. As verticalidades são, portanto, vetores decorrentes de uma racionalidade superior e da lógica pragmática dos setores hegemônicos, criando um cotidiano obediente e disciplinado. As horizontalidades, porém, seriam tanto o lugar de uma finalidade imposta de fora, de longe e de cima, quanto da contra finalidade, localmente gerada (SANTOS, 2006, p. 13).

2.2 Redes urbanas

As redes urbanas constituem uma configuração socioterritorial, que englobam um conjunto de cidades e relações entre si. Sendo assim, são campo de interesse para análise e operacionalização dos conceitos já expostos, uma vez que permitem a apreciação das relações verticais e horizontais, bem como possibilitam a identificação de dificuldades contidas nessa análise. Dessa forma, podemos recobrar brevemente algumas conceituações clássicas de rede urbana, a fim de situar processos mais atuais que, de certo modo, levam a inferir a necessidade de revisão conceitual apropriada a essas transformações.

A teoria dos lugares centrais, desenvolvida por Christaller (1966), influenciou diversos estudos sobre rede urbana. O autor estipulou que a ordem centralista, presente na natureza orgânica (na forma da cristalização de massa ao redor de um núcleo), não se limitava, porém, a ela, mas se estendia a estruturas organizacionais criadas pelos seres humanos. Com enfoque na organização do espaço e não necessariamente na localização, uma vez que, segundo o autor, a palavra central assumiria um “significado relativo. Se refere a regiões, porém mais precisamente se refere a estabelecimentos dispersos em uma região” (CHRISTALLER, 1966, p. 16), sendo assim, a centralidade de determinados lugares seria definida pela sua capacidade na oferta de bens e serviços.

Rochefort (1961) define as redes urbanas como a organização dos centros urbanos e suas zonas de influência, inseridos numa região comandada por um centro regional. A formação das redes urbanas tem ligação direta com o progresso dos meios de transportes, que possibilitaram os deslocamentos e, consequentemente, as relações deles decorrentes (ROCHEFORT, 2005); as redes, porém, dizem respeito não apenas aos fluxos materiais, mas também imateriais.

Desse modo, segundo o autor (1961), o estudo das redes urbanas envolve necessariamente a análise dos tipos de centros que as constituem, bem como suas respectivas áreas de influência. A organização do espaço seria resultante deste duplo ponto de vista. Ao nos limitarmos ao estudo de uma “região”, estaremos, assim, analisando a área de influência de uma grande cidade, dotada de uma gama de serviços que servem como atração aos habitantes de zonas adjacentes. Esta “metrópole regional”, organizaria a vida econômica e social de sua região, ocupando e gerando uma relação hierárquica com outros serviços distribuídos em centros menores localizados na mesma região. Desse modo, a região se dividiria em diferentes porções do espaço, que corresponderia à zona de influência desses centros urbanos secundários.

Rochefort (2005) propõe, portanto, a diferenciação dos centros urbanos constituintes das redes por dois critérios. Por meio da natureza dos serviços o enfoque seria na “raridade” deles no espaço regional, em relação direta com a sua demanda, e resultaria na rentabilidade sobre sua localização. “A diferenciação dos centros de uma rede se assenta, portanto, nesse ponto de vista, sobre os níveis de serviço definidos pelos diferentes graus de sua raridade” (ROCHEFORT, 2005, p. 02). A diferenciação por meio da estrutura de serviço se assentaria, por sua vez, na estrutura interna destes serviços, podendo constituir uma dependência rígida, como aquela com relação à organização administrativa de um país, em que os diversos órgãos possuem localização estratégica no território. Porém, essa dependência também pode se dar por meio do setor privado, como exemplo Rochefort (2005) cita a estrutura financeira que envolve a organização de grandes bancos, com diferentes níveis de gerências regionais.

Assim sendo, as redes evoluíram de maneira complexa, o que envolveu a administração de serviços para os quais muitas cidades não estavam preparadas, ocasionando mudanças nas estruturas administrativas, concentração financeira das atividades econômicas, e, mesmo, o desenvolvimento de necessidades relacionadas com o aumento dos padrões de vida (ROCHEFORT, 2005).

Segundo Corrêa (1989, p. 05) a rede urbana “é o meio através do qual a produção, circulação e consumo se realizam”, proporcionando a articulação de diferentes regiões e sua inserção numa economia mundial.

No Brasil, os estudos sobre rede urbana tomaram proeminência durante os anos 1970, uma vez que com a centralização da estrutura de planejamento promovida pelo regime militar, o IBGE e o Escritório de Pesquisa Econômica Aplicada (Epea – posteriormente renomeado Ipea), formaram convênio de cooperação técnica, a fim de fornecer subsídios para o planejamento regional e territorial brasileiro. Desde então, o IBGE realiza estudos periódicos sobre a hierarquia dos centros urbanos e suas regiões de influência (IPEA, 2016).

Antes disso, porém, podemos destacar o Congresso Internacional de Geografia como um marco inicial para estudos realizados sobre o tema no país, realizado no Rio de Janeiro em 1956; “a partir daí, a cidade deixou de ser objeto isolado de estudos, como acontecia até os anos 1940, e passou a ser analisada em sua posição e sua atuação em relação a área de influência” (IPEA, 2016, p. 15).

Milton Santos (2006, p. 176) estipula que as redes se enquadram em duas grandes matrizes: Àquela que apenas considera o seu aspecto material, e outra, onde também é levado em conta o dado social, pois, a rede “é também social e política, pelas pessoas, mensagens e valores que a frequentam”, sem os quais, muito embora toda a materialidade que a envolve, ela não passaria de uma abstração. Santos (1989), ainda define como elementos constituintes das redes as massas, os fluxos e o tempo.

Para Santos (2006), o estudo das redes pode ser realizado segundo um enfoque genético ou atual. O enfoque genético seria necessariamente diacrônico, visto que as redes são formadas por diversos aparelhos instalados em diferentes momentos no decorrer do tempo, sendo que essa sucessão ocorre “quando o movimento social exige uma mudança morfológica e técnica” (SANTOS, 2006, p. 177). Porém, por complexo que seja este estudo histórico, ele é necessário para entendermos a totalidade da evolução do lugar.

O enfoque atual no estudo das redes pressupõe “a descrição do que a constitui, um estudo estatístico das quantidades e das qualidades técnicas, mas, também, a avaliação das relações que os elementos da rede mantêm com a presente vida social” (SANTOS, 2006, p. 177). Não sendo possível, então, dissociar estes dois enfoques uma vez que a análise atual deve considerar a idade dos objetos, além das relações que eles mantêm com a área considerada. Ou seja, como afirma Souza (2017, p. 123) é preciso “entender o impacto da história contemporânea sobre a produção e apropriação do espaço geográfico”. Dessa forma, deve-se lançar também um olhar crítico a pesquisas que, devido a um esquematismo exacerbado, podem, segundo a autora, dificultar a apreensão de propriedades importantes do espaço geográfico:

A dinâmica (“rugosidades”), a totalidade, a singularidade, a simultaneidade, entre outras. A interrelação implícita entre elementos geográficos de diferentes significados, ou seja, a cidade (“a realização de um lugar concreto”, como propõe Milton Santos), o urbano (“busca abstrata de um país abstrato”) e região (dimensão ideológica dos lugares) (SOUZA, 2017, p. 122).

Há, de acordo com Milton Santos (2006), pelo menos três momentos na produção e vida das redes: O momento “pré-mecânico”, que abrangeria largo período em que o engenho humano era limitado e, portanto, subordinado às contingências da natureza, e as necessidades eram localmente satisfeitas; O segundo momento envolve o desenvolvimento das técnicas, momento este em que “as redes assumem seu nome, mediante o caráter deliberado de sua criação” (SANTOS, 2006, p. 178). O autor considera, porém, que o avanço material da civilização é proporcional à perda da espontaneidade na formação das redes, uma vez que, tanto do ponto de vista material como de gestão, se torna necessária uma antevisão para o controle de suas funções.

A inexistência de homogeneidade nos territórios que compõem e circundam essas redes, porém, é aspecto que não pode ser ignorado. Ao se referir à distribuição de serviços que formam uma rede, é preciso considerar que ela muitas vezes não alcança o território ou seus subespaços tomados como um todo. Santos (2006, p. 181) afirma, ainda, que “nem tudo é rede”, pois há diversas áreas que escapam ao desenho reticular que atravessa estes territórios, sendo denominadas “zonas de baixa intensidade” (SANTOS, 2006, p. 181). Ademais, mesmo nos espaços onde as redes existem, elas não são uniformes, e assim, ao mesmo tempo em que certos subespaços apresentam uma superposição de redes, outros espaços apresentam carência de recursos e fluxos demonstrados pelo desenho das mesmas.

Segundo Santos (2006) a circulação toma procedência sobre a produção propriamente dita, sendo os fluxos aspectos determinantes para as formações de padrões geográficos e as mudanças de valor no espaço. Os fluxos – e as redes – são cada vez mais globais, inseridos numa dinâmica produtiva, de comércio, transportes e informação, sendo, portanto, incompreensíveis se apenas os enxergamos de acordo com suas manifestações locais ou regionais, muito embora estas também sejam indispensáveis se objetivamos entender como trabalham as redes na escala mundo (SANTOS, 2006).

É preciso, ainda, considerar a formação do que Sposito (2010) chama de “novas redes” ao discutir a constituição de novas formas de circulação, que diminuiriam o peso dos deslocamentos materiais e possibilitariam a constituição de territórios descontínuos, porém altamente conectados. A contiguidade, então, seria colocada em questão como “uma das variáveis, a partir das quais se reconheciam as relações entre cidades medias e pequenas, bem como a região como o espaço de suas articulações principais” (SPOSITO, 2010, p. 54). Ou como afirma Milton Santos “a globalização, com a proeminência dos sistemas técnicos e da informação, subverte o antigo jogo da evolução territorial e impõe novas lógicas”. Como exemplo podemos citar o papel das finanças na estruturação do espaço geográfico, uma vez que, de certo modo, modelaria a fluidez do território em seu benefício (SANTOS, 2001, p. 79). Sendo assim, um número grande de variáveis envolve o estudo das desigualdades territoriais, o que contribui para a dificuldade de sua análise e classificação (SANTOS, 2001).

Uma questão primordial, no entanto, consiste na inseparabilidade da existência das redes do conceito de poder, pois, a própria divisão territorial do trabalho atribui a alguns atores – em detrimento de outros – papel privilegiado na organização do espaço (SANTOS, 2006). Nos dizeres do autor, “os atores mais poderosos se reservam os melhores pedaços do território e deixam o resto para os outros” (2006, p. 79). É importante destacar, porém, o que o autor chama de “esquizofrenia do território”, uma vez que os lugares acolhem a racionalidade dominante, mas também permitem a emergência de outras formas de vida. Podemos inferir que esse fenômeno se trata justamente da justaposição entre as relações verticais e horizontais num dado local. Assim, a partir do funcionamento das redes podemos falar sobre as verticalidades, ou seja, o espaço de fluxos formados por pontos, que possui um papel regulador perpassando todas as escalas geográficas. Ao mesmo tempo, se criam e renovam horizontalidades, isto é, os espaços da contiguidade (SANTOS, 2012).

A próxima seção é dedicada a uma exploração de análise das relações verticais e horizontais na RMVPLN de acordo com o estudo da Região de Influência das Cidades (Regic), dados estatísticos socioeconômicos e de organização territorial, tendo em vista identificar dificuldades e possibilidades analíticas futuras.

3 A ANÁLISE DAS RELAÇÕES VERTICAIS E HORIZONTAIS NA RMVPLN

3.1 A Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte

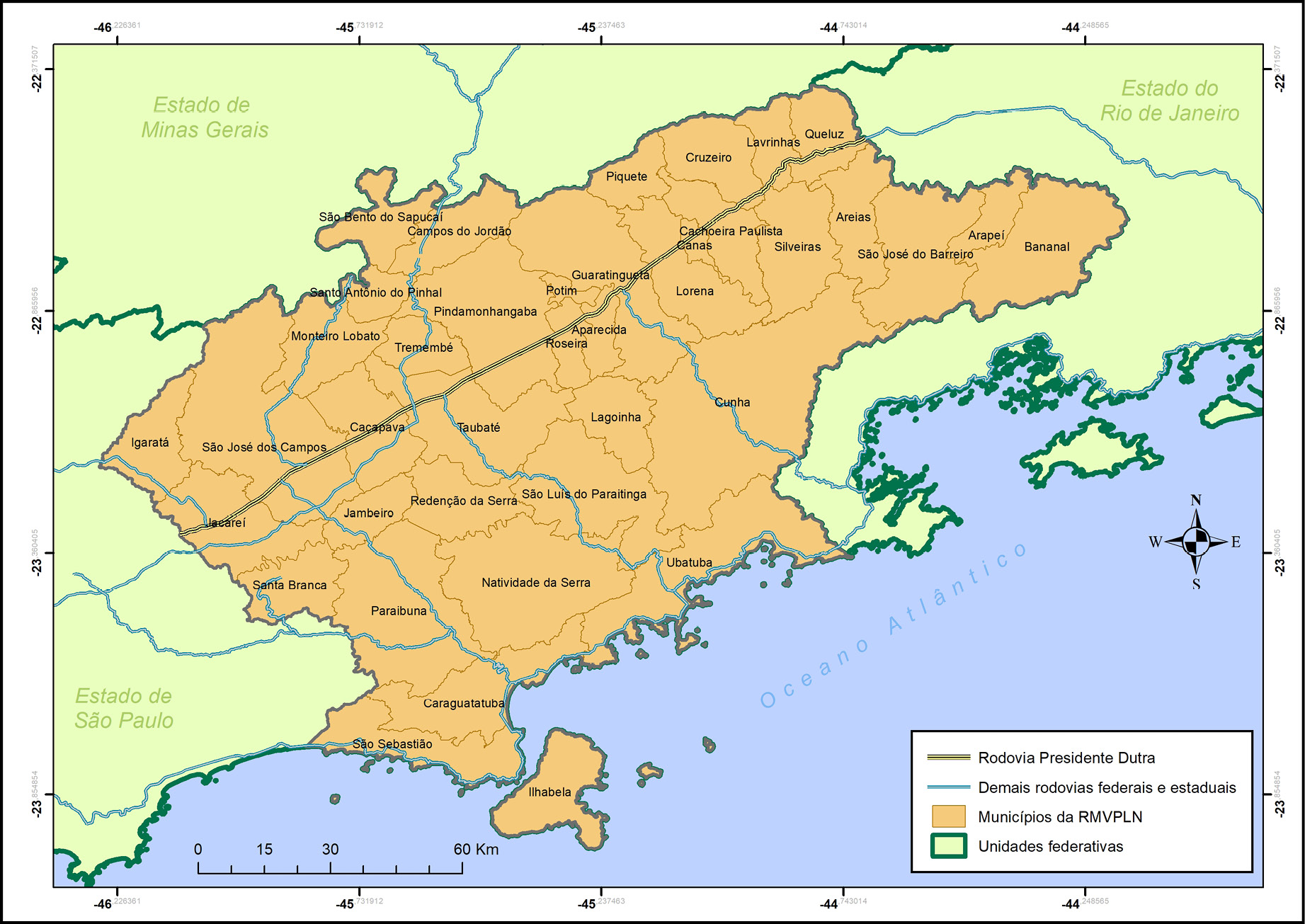

Instituída pela Lei Complementar 1.166/2012, a Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte abrange 39 municípios localizados ao leste do estado de São Paulo, na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (figura 1).

Seu povoamento e urbanização – este último intimamente ligado ao processo de industrialização – datam de mais de três séculos, constituindo uma das áreas mais antigas de ocupação do estado de São Paulo. O povoamento da região pode ser dividido em quatro ciclos: O devassamento (século XVII), que se caracteriza pela chegada do homem branco a região; O “ciclo do ouro” (século XVIII), quando, com a descoberta de minérios preciosos nas Minas Gerais a região se tornou principal via de escoamento dos mesmos, bem como sua abastecedora; O ciclo do café (século XIX), que fez com que a região passasse a ser densamente povoada; e a industrialização (século XX).

Uma vez que a evolução dos transportes constitui ponto fundamental para entendermos as configurações atuais das redes urbanas, faz-se necessário destacar o recorte temporal específico que teve início com a implantação da Rodovia Presidente Dutra, no princípio dos anos de 1950, constituindo vetor de intensas transformações no território, com crescimento e diversificação da estrutura industrial, migrações e a implantação de atividades técnico-científicas voltadas ao ramo da aeronáutica e defesa (MULLER, 1969). Gomes, Reschilian e Uehara (2018, p.157) afirmam que o desenvolvimento regional, sendo orientado à época pela perspectiva de integração nacional quase que exclusivamente econômica e de equipamento rodoviário promoveu “acessibilidade física e desenvolvimento socioeconômico a territórios nacionais atrelados à industrialização”.

Figura 1- Mapa de localização da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte

Fonte: IBGE. Elaborado pelas autoras

Por meio do estudo dos condicionantes e fatores que incidem na configuração atual do espaço urbano e regional da RMVPLN, Andrade (2019, p. 217) identificou a Rodovia Presidente Dutra como “importante elemento estruturador do espaço urbano-regional em respectivos estágios da economia capitalista com influências diretas no território usado dos municípios do eixo”.

Portanto, o processo de ocupação e desenvolvimento da região não são fenômenos isolados, estando ligados às contingências de ordem nacional, como a descoberta e localização das minas, ou externas, como o crescimento do mercado de café (RIBEIRO-MOREIRA; ZANETTI; LIMA, 2012). Por suas particularidades geomorfológicas “permitiu um modelo quase geométrico. Assim se estabeleceu uma linha de cidades acerca de 100 km da costa, com qual estabeleceu ligações a cada 50 km, segmentos em que se estabeleceram novos centros urbanos a meio caminho, ou seja, 50 km” (RIBEIRO-MOREIRA; ZANETTI; LIMA, 2012, p. 08). O que até hoje constitui a base da rede urbana da região.

3.2 O estudo da Região de Influência das Cidades (Regic)

A partir de 1966 – quando da elaboração da nova Divisão Regional do Brasil – o IBGE passou a realizar estudos a respeito da centralidade e hierarquia da rede urbana brasileira. O primeiro estudo – divulgado em 1972 – adotou a metodologia proposta por Michel Rochefort (1961), na qual se busca identificar centros polarizadores, a área de influência destes centros e seus fluxos – estabelecidos por meio da análise da distribuição de bens e de serviços (sejam eles ligados ao capital, de administração e direção, de educação ou de saúde).

Desde então, o estudo sobre a Região de Influência das Cidades (Regic) foi realizado pelo IBGE por mais quatro vezes: em 1978, 1993, 2007 e 2018.

A investigação da rede urbana pelo instituto tem por objetivo subsidiar o planejamento estatal para decisões quanto à localização de atividades de produção, consumo (privado e coletivo), além de contribuir para o conhecimento das relações socioespaciais do território nacional, uma vez que “a estrutura e a organização do território são o substrato que condiciona, e sobre o qual atuam, as políticas públicas e os agentes sociais econômicos que compõem a sociedade” (IBGE, 2008, p. 9).

3.3 As relações verticais na RMVPLN pela perspectiva analítica de dados do Regic

O primeiro estudo Regic buscou obter um “sistema simplificado de divisões territoriais e de núcleos urbanos hierarquizados no território nacional” (IBGE, 1972, p. 10). Para tal, adotou-se o método de contagem de relacionamentos entre os centros urbanos, considerando três setores de atividades: fluxos agrícolas, distribuição de bens e serviços à economia e à população. Os indicadores averiguados foram obtidos por meio da investigação da rede viária e dos movimentos de massa, e pela pesquisa direta, a qual procurou estabelecer o sistema de relações entre os vários centros urbanos, através da soma dos diversos relacionamentos. É importante ressaltar, ainda, que tais dados não foram quantificados, no sentido de volume e frequência de deslocamentos em forma de números absolutos, mas sim, apenas na forma dos relacionamentos entre os diversos centros.

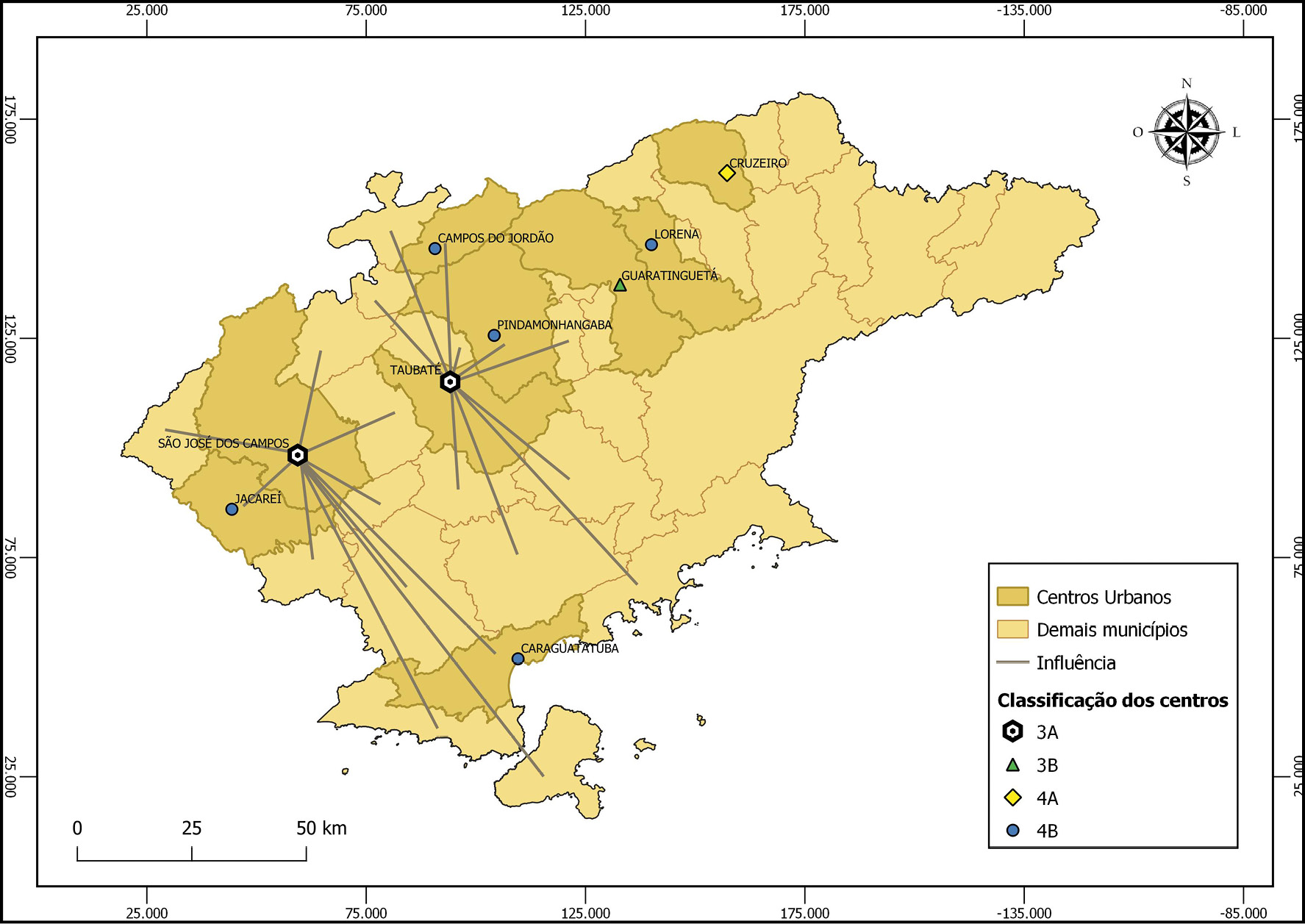

A classificação de cada centro se deu de acordo com sua própria matriz de relacionamentos, além de sua posição obtida nas matrizes de outros centros. Para a rede urbana nacional, os centros foram divididos em diferentes níveis: Nível 1, constituindo os centros que comandam as redes (divididos em Grande Metrópole Nacional, Metrópole Nacional, Centros Metropolitanos Regionais e Centros Macrorregionais); Nível 2 – Centros Regionais, sendo os centros que se ligam diretamente aos de nível 1 e se destacam na distribuição de bens e serviços à economia (divididos, ainda, em subníveis 1, 2, 3 e 4) (IBGE, 1972).

Os centros foram então hierarquizados da seguinte forma:

- Nível 1: Considerados os centros que comandam as redes urbanas no Brasil. Não se analisou apenas a quantidade de relacionamentos para caracterizá-los, mas ainda outros indicadores, como população (em 1970), número de relacionamentos em todo território nacional, número de relacionamentos dentro da sua área de influência e número de centros subordinados;

- Nível 2 (centros regionais): Centros que se ligam diretamente aos de nível 1 e se destacam no abastecimento de atacado e varejo, no estabelecimento de filiais e na venda de máquinas agrícolas. Esses centros foram também sub-categorizados considerando sua atuação exta-regional, em categorias 2a e 2b;

- Nível 3 (centro sub-regionais): Subordinam-se aos centros de nível 2 e foram subdivididos de acordo com o número de relacionamentos nas categorias 3a e 3b;

- Nível 4 (centros locais): Subordinam-se aos centros de nível 3, e foram subdivididos de acordo com o número de relacionamentos, nas categorias 4a e 4b.

Para a RMVPLN foram identificados, em 1966, centros regionais de nível 3 e 4. Na figura 2 estão representados estes centros hierarquizados, bem como a área de influência dos dois centros de maior hierarquia na região (os municípios de São José dos Campos e Taubaté).

Figura 2- Centro urbanos da RMVPLN segundo o Regic 1966

Fonte: IBGE. Regic (IBGE, 1972). Elaborado pela autora

O segundo estudo Regic – divulgado em 1987, mas realizado em 1978 – tomou por base questionário aplicado em 1416 municípios. A seleção destes centros se deu em decorrência do estudo anterior, que revelou que “mais da metade das cidades brasileiras não exercia centralidade além dos limites dos territórios dos quais eram as sedes municipais” (IBGE, 1987, p. 16). Foram investigadas 16 atividades urbanas, e, dentre elas, 7 apresentaram uma frequência de ocorrência superior a 60% dos centros analisados, “tendo sido julgadas suficientemente ubíquas para que, a partir delas, uma cidade exercesse centralidade em um território extramunicipal” (IBGE, 1987, p. 17), sendo as seguintes: comércio varejista, curso secundário, agência de correios e telégrafos, drogaria e farmácia, posto de saúde, médico e dentista. No total, 76 bens e serviços foram investigados, constituindo um aumento significativo com relação ao estudo anterior (que investigou apenas 12).

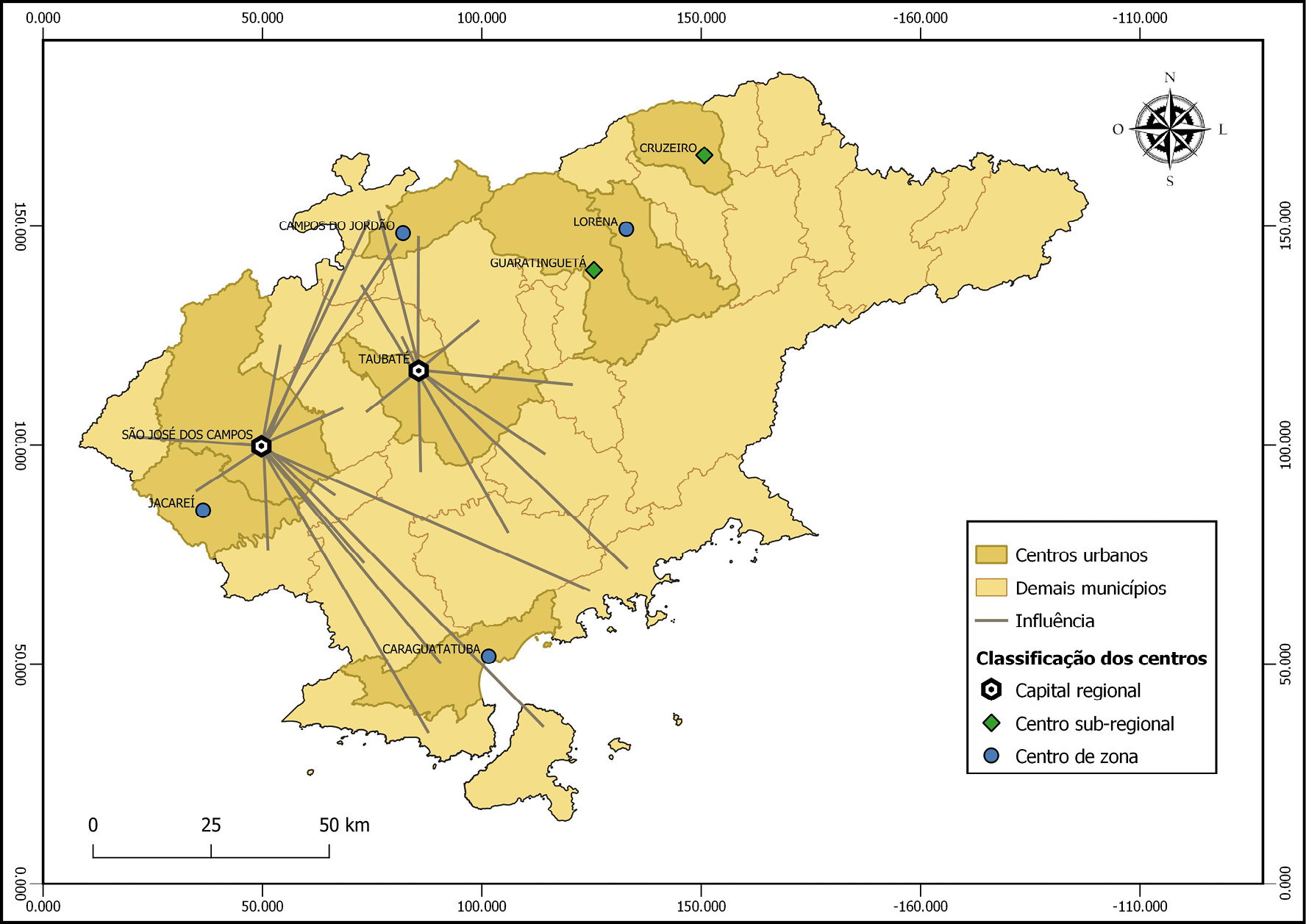

Os centros foram classificados em Metrópole Regional, Centro Sub-Metropolitano, Capital Regional, Centro Sub-Regional e Centro de Zona.

Para a RMVPLN foram identificados, em 1978, Capitais Regionais, Centros Sub-Regionais e Centros de Zona dispostos na figura 3, assim como a área de influência de seus dois centros de maior hierarquia.

Figura 3- Centro urbanos da RMVPLN segundo o Regic 1978

Fonte: IBGE. Regic (IBGE, 1987). Elaborado pela autora

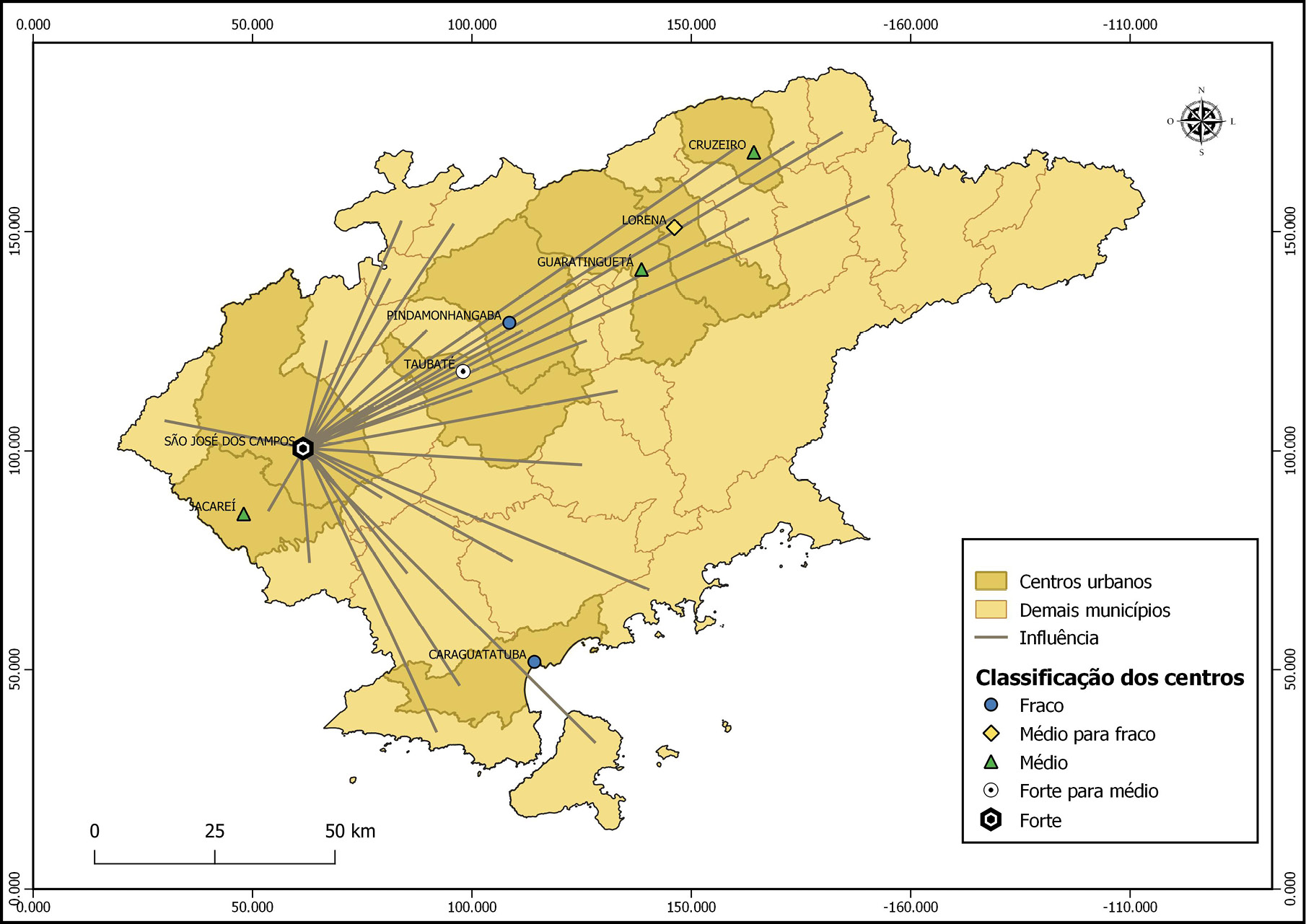

O estudo datado de 1993 (divulgado no ano 2000) buscou a definição de um conjunto de funções centrais que possibilitariam expor os diferentes níveis de centralidade das cidades brasileiras. Foram usadas como insumos informações referentes aos censos de comércio e serviços, realizados em 1985. Foram, assim, definidas 46 funções centrais (bens e serviços), que constituíram a base de investigação, destas, 14 foram consideradas de baixa complexidade e frequentes em cidades de hierarquia mais baixa, outras 30 funções foram consideradas como geradoras de fluxos de média a elevada complexidade e definidores de centralidades mais elevadas.

Para o ano de 1993, as cidades foram definidas de acordo com o nível de centralidade que apresentaram, constituindo os seguintes: Nível máximo (padrões de cidades metropolitanas); Nível muito forte (padrões de cidades Submetropolitanas); Nível forte (padrão de Capitais Regionais); Nível forte para médio (padrão predominante de Centro Sub-Regional); Nível médio (padrão tendendo a Centro Sub-Regional); Nível médio para fraco (padrão predominante de centro de zona); Nível fraco (padrão tendendo a Centro de Zona) (IBGE, 2000).

Para a RMVPLN, conforme demonstra a figura 4, foram identificados níveis de centralidades forte, de forte para médio, médio, médio para fraco e fraco. Está, ainda, disposta a área de influência do centro urbano de nível de centralidade forte – o município de São José dos Campos. Merece destaque o fato de que este foi o primeiro estudo em que o município em questão se encontrou em nível hierárquico superior ao município de Taubaté.

É importante ressaltar que as relações aqui apresentadas nos três primeiros estudos se referem apenas às cidades de maior hierarquia segundo a Regic para a RMVPLN, ou seja, Taubaté e São José dos Campos, sendo que, como pretendeu-se ressaltar, a lógica hegemônica presente na classificação dos centros, aqueles municípios de menor nível – ou seja, cuja influência que exerce não extrapola seus limites municipais, não foram rotulados nos mapas aqui expostos. É preciso, ainda, observar que as relações entre centros aqui reveladas são decorrentes das generalizações geradas pela soma de relacionamentos aplicada pelo Regic.

Figura 4- Centro urbanos da RMVPLN segundo o Regic 1993

Fonte: IBGE. Regic (IBGE, 2000). Elaborado pela autora

Para o estudo de 2007, retomou-se a concepção utilizada em todos os trabalhos anteriores, ou seja, a classificação dos centros e, então, a delimitação de sua área de influência. Privilegiou-se, porém, a função de gestão do território, para a qual foi adotada a mesma visão de Corrêa (1995, p. 83): “aquela cidade onde se localizam, de um lado, os diversos órgãos do Estado e, de outro, as sedes de empresas cujas decisões afetam direta ou indiretamente um dado espaço que passa a ficar sobre controle da cidade através das empresas nela sediadas”. Os centros de gestão foram inseridos como análise partindo-se da perspectiva de que a gestão pública e empresarial mantém relações de controle e comando entre os centros urbanos, “propagando decisões, definindo relações e destinando investimentos” (IBGE, 2007, p. 09), de modo que afetam direta ou indiretamente um dado espaço.

As informações sobre os centros de gestão foram coletadas através de fontes secundárias e, para os demais municípios foi aplicado questionário, com seu preenchimento sendo de responsabilidade de funcionários do instituto, que foram instruídos a consultar fontes locais para a coleta de informações.

Outro importante aspecto que diferencia este estudo dos demais está relacionado à inclusão de uma nova unidade de observação: as Áreas de Concentração de População (ACP), para as cidades que constituem grandes aglomerações urbanas. As ACP’s são “arranjos populacionais constituídos a partir de diferentes escalões do sistema urbano brasileiro, que resultam muitas vezes do transbordamento de elementos estruturadores das grandes concentrações urbanas” (IBGE, 2016, p. 14).

Para o Estado de São Paulo foram consideradas três ACP’s: São Paulo, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto. A ACP de São Paulo se subdivide, porém, em seis sub-ACP’s, sendo São José dos Campos uma delas. Fazem parte da sub-ACP de São José dos Campos os seguintes municípios: Caçapava, Jacareí, Pindamonhangaba, São José dos Campos, Taubaté e Tremembé (DUARTE & NAVARRO, 2009).

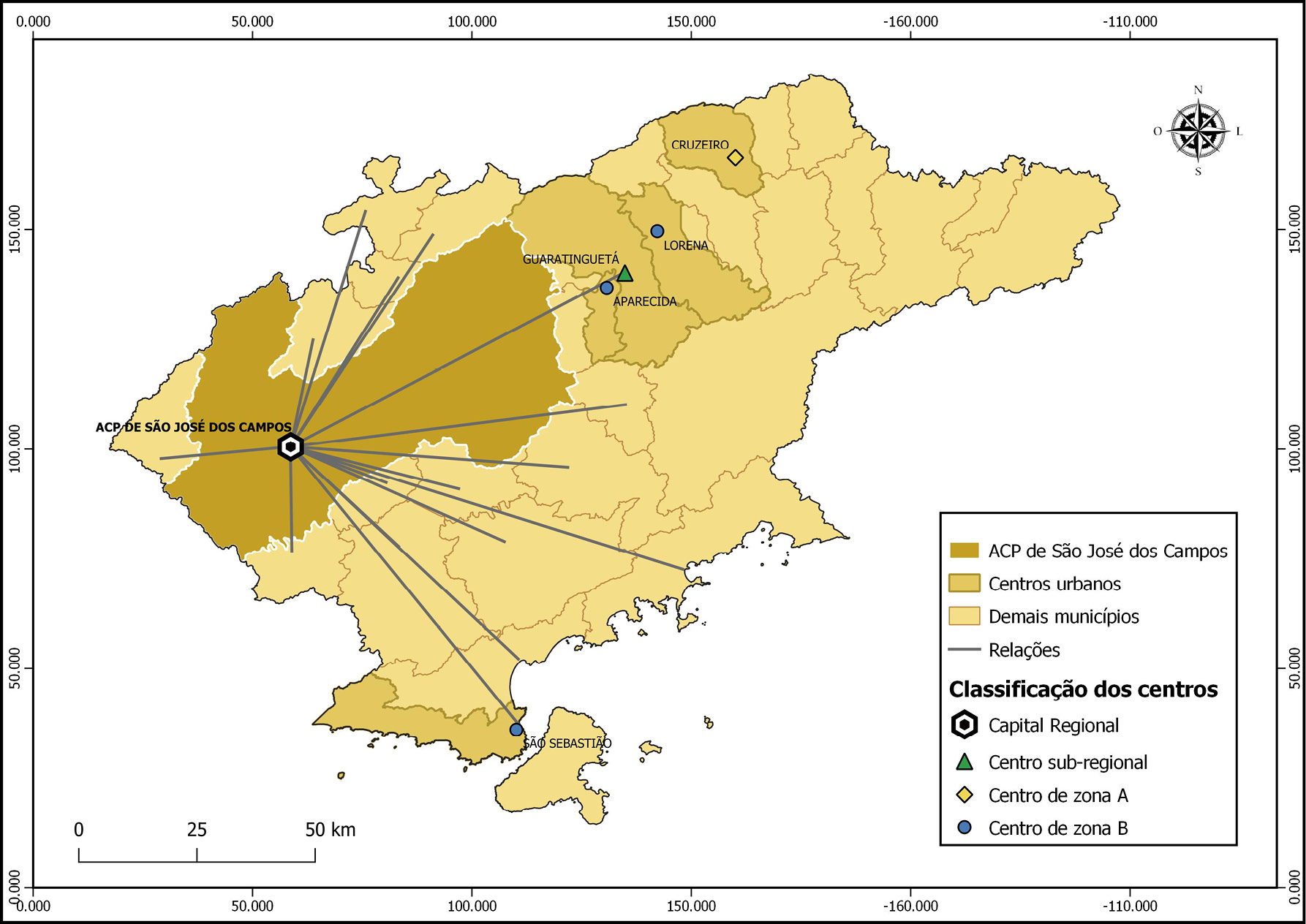

O Regic 2007 identificou os seguintes centros na RMVPLN: Capital Regional (ou seja, a ACP de São José dos Campos), Centro Sub-Regional, Centro de Zona A e Centro de Zona B, retratados na figura 5, bem como as relações entre os centros.

Figura 5- Centro urbanos da RMVPLN segundo o Regic 2007

Fonte: IBGE. Regic (IBGE, 2008). Elaborado pela autora

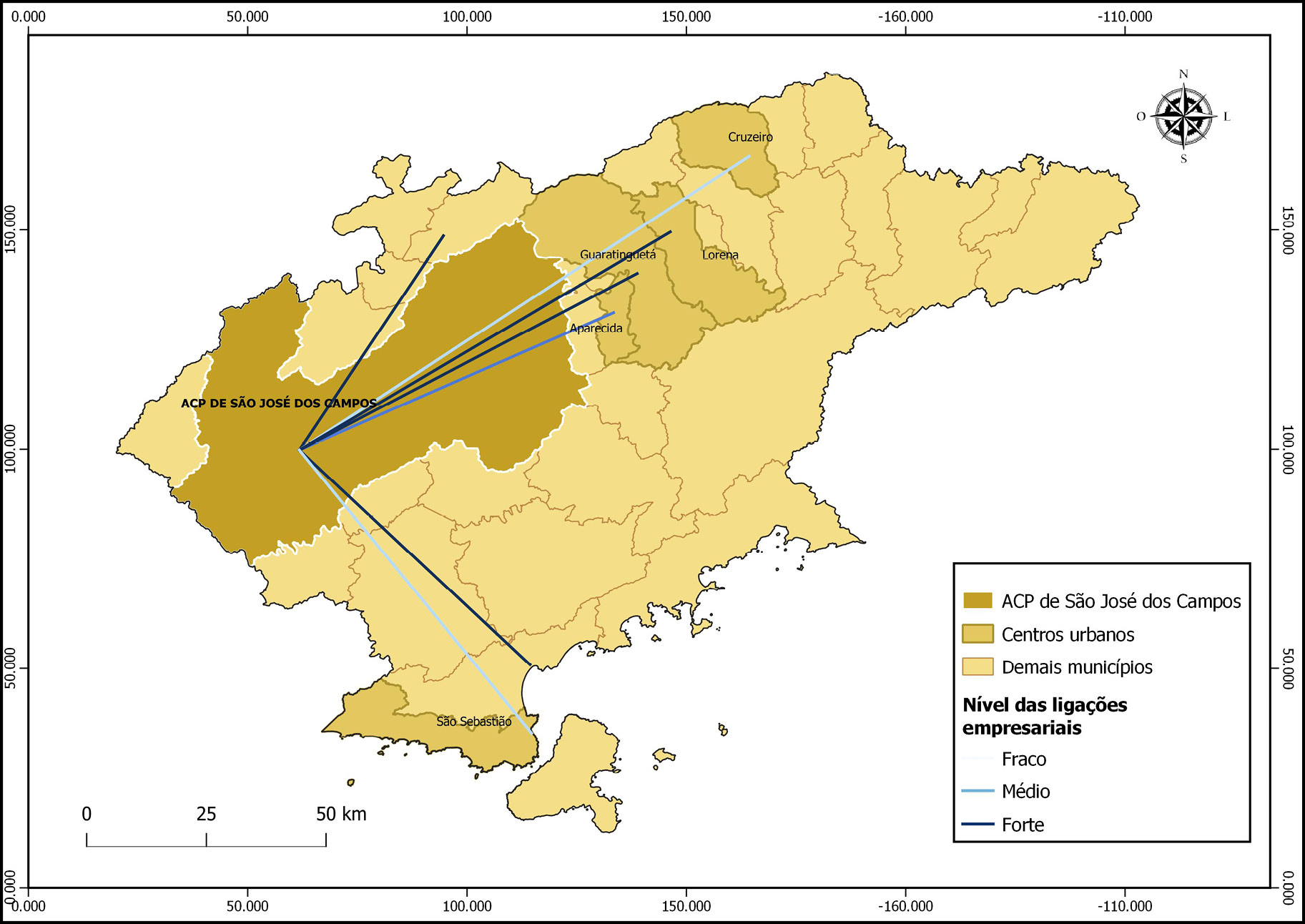

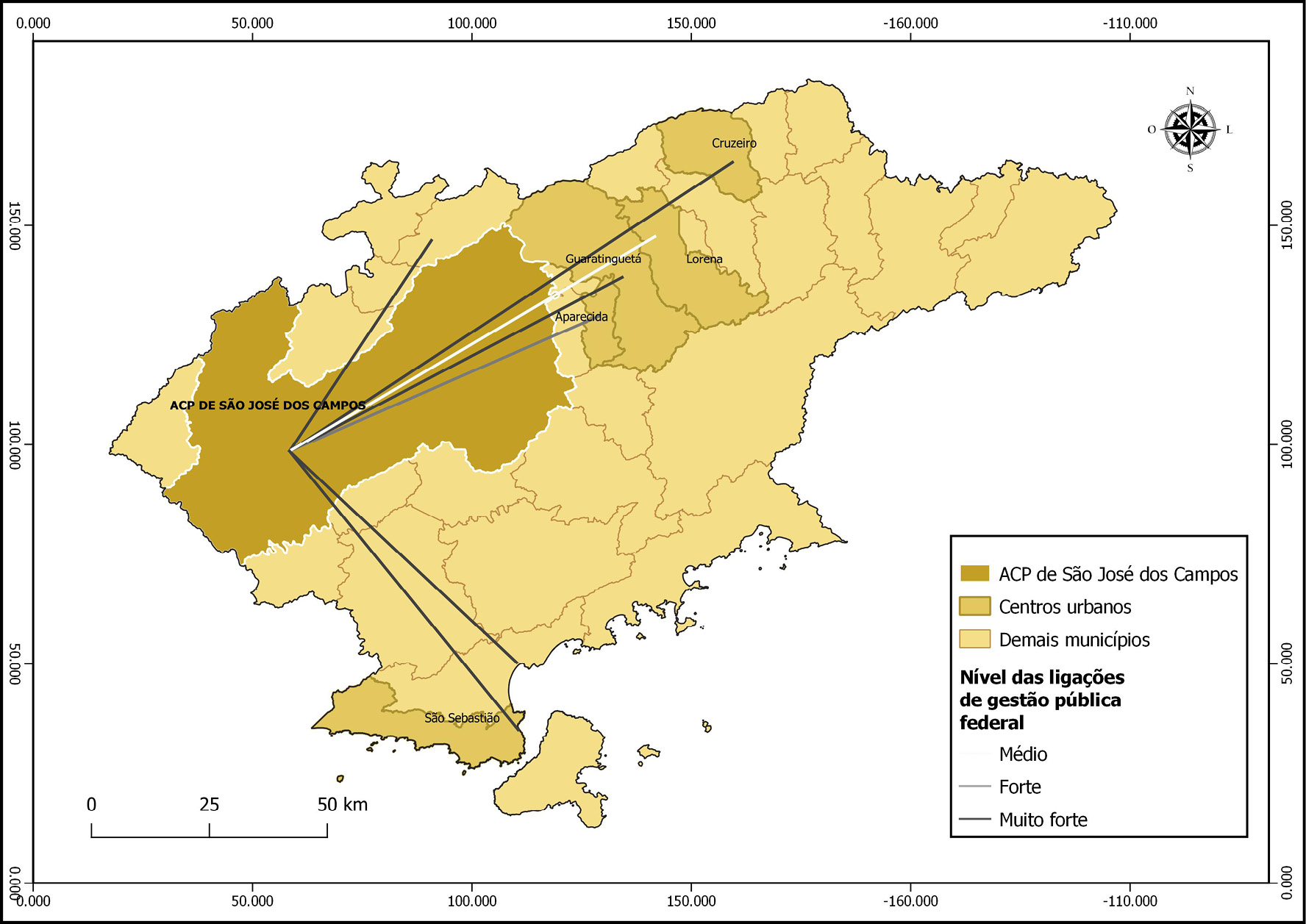

Os dados disponíveis para o Regic 2007 ainda nos permitem maior desagregação com relação aos estudos anteriores. É possível, assim, analisar a intensidade de ligações empresariais na região (medida através da existência de sedes e filiais de empresas nos centros), dispostas aqui na figura 6. Bem como as ligações da gestão pública federal (através da existência de órgãos do INSS, Receita Federal, Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, Justiça Federal e Justiça do Trabalho), expostas na figura 7. Os dados apresentados referem-se àqueles de ligação com a ACP de São José dos Campos.

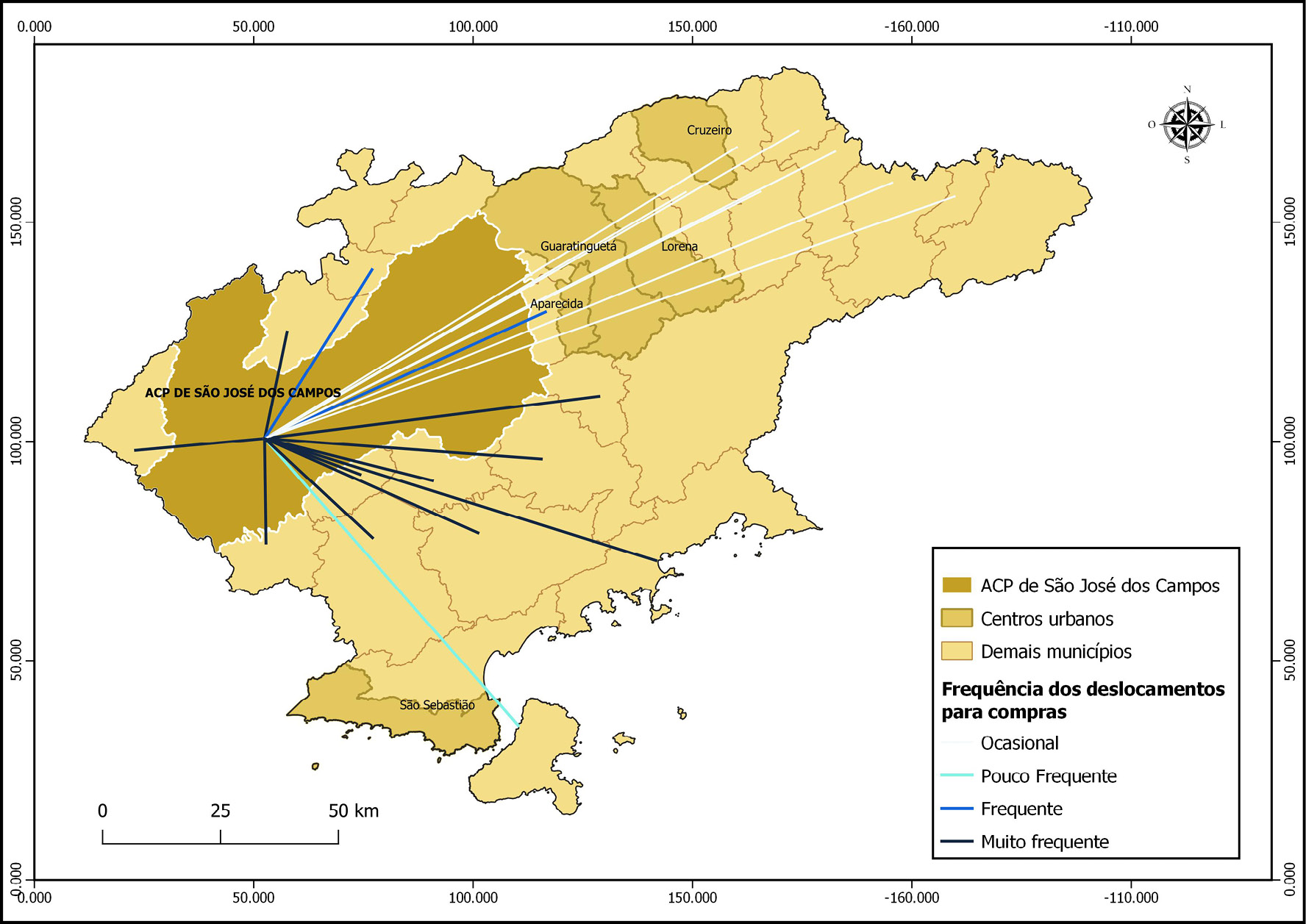

Além disso, é possível verificar os deslocamentos para consumo (roupas, calçados, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, computadores e móveis) partindo dos municípios da região e que tiveram como destino a ACP de São José dos Campos (Figura 8).

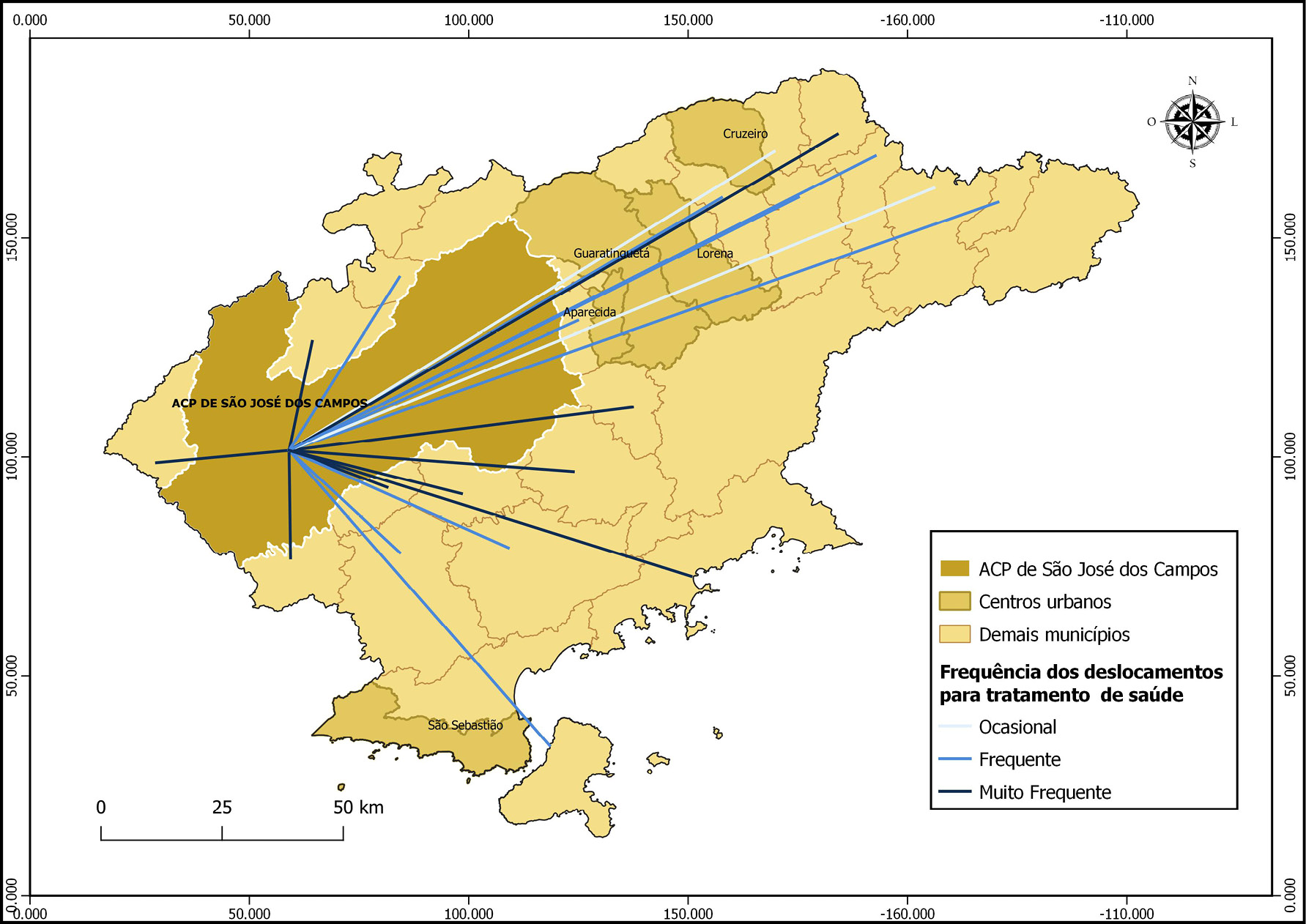

Por fim, foram localizados deslocamentos para tratamento de saúde (consultas médicas, odontológicas, exames ou internações) com origem nos municípios da região e destino na ACP de São José dos Campos (Figura 9).

Figura 6- Ligações empresariais na RMVPLN, segundo o Regic 2007

Fonte: IBGE. Regic (IBGE, 2008). Elaborado pela autora

Figura 7- Ligações de gestão federal na RMVPLN, segundo o Regic 2007

Fonte: IBGE. Regic (IBGE, 2008). Elaborado pela autora.

Figura 8- Deslocamentos para consumo na RMVPLN, segundo o Regic 2007

Fonte: IBGE. Regic (IBGE, 2008). Elaborado pela autora

Figura 9- Deslocamentos para tratamentos de saúde na RMVPLN, segundo o Regic 2007

Fonte: IBGE. Regic (IBGE, 2008). Elaborado pela autora

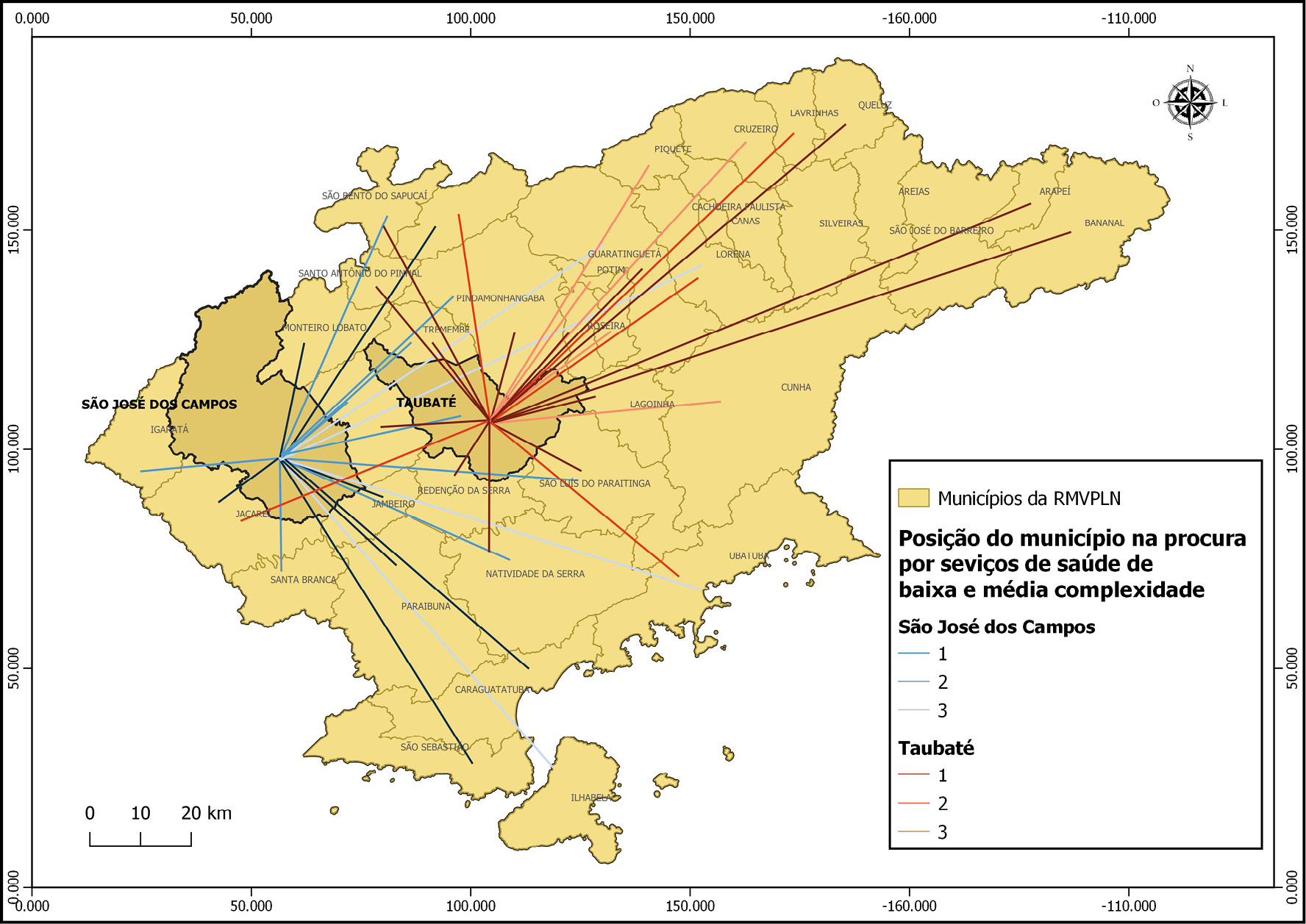

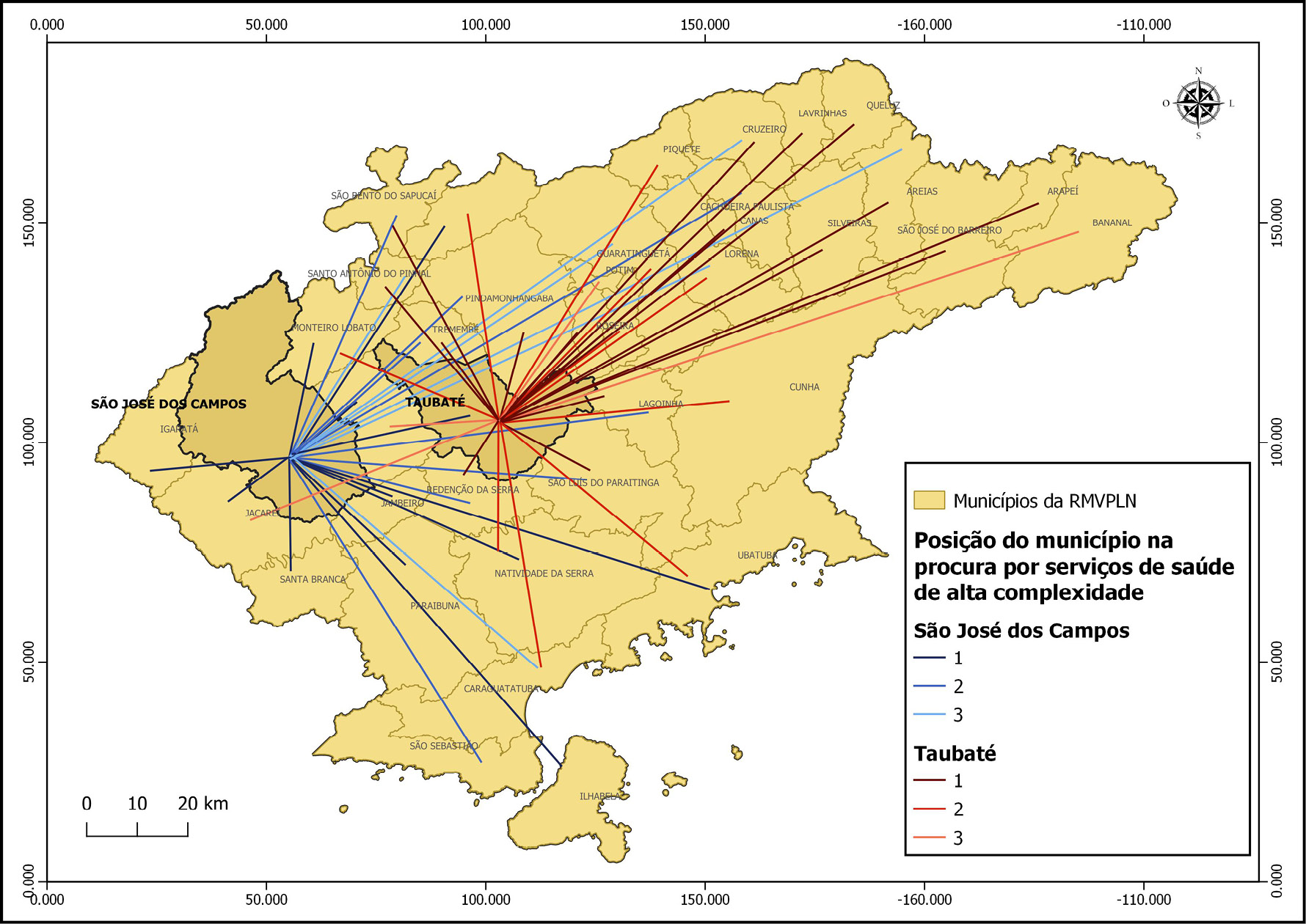

Para o estudo de 2018 foram divulgados resultados preliminares sobre os deslocamentos para utilização de serviços de saúde. Por se tratar apenas de resultados parciais não há, ainda, a classificação hierárquica dos centros urbanos. Eles demonstram, porém, entre outros, os principais destinos para busca de serviços de saúde de baixa e média complexidade (como consultas médicas e odontológicas, raio x, colocação de gesso, etc.) e de alta complexidade (como internações cirúrgicas, ressonância magnética, tomografia, tratamento de câncer, etc.), levando-se em consideração a rede pública e privada de saúde (IBGE, 2020). As figuras 10 e 11 demonstram esses dados para os municípios de São José dos Campos e Taubaté como destino das populações de outros municípios (como a hierarquia de centros urbanos ainda não se encontra disponível para o ano de 2018, optamos por focalizar esses dois municípios como destino da população da RMVPLN considerando-se a posição hierárquica ocupada por eles nos estudos anteriores.).

Figura 10- Deslocamentos para tratamentos de saúde de baixa e média complexidade na RMVPLN, segundo o Regic 2018

Fonte: IBGE. Regic (IBGE, 2020). Elaborado pela autora

A análise georreferenciada da rede urbana da RMVPLN consiste na representação visual da afirmação de Milton Santos (2006) de que, de fato, nem tudo é rede. Podemos observar como grande parte do território da região se mantém, no decorrer das décadas, fora da rede que atravessa este território, ou, ainda, inserida na lógica hierárquica que rege não apenas a gestão governamental, mas também a empresarial e, por conseguinte, o acesso a bens de consumo e serviços muitas vezes essenciais.

Andrade (2019, p. 220), correlacionando o uso do solo às margens da Rodovia Dutra desde o período de sua instauração até o período atual, afirma que ocorreu uma unificação espacial, conforme os tipos de uso de solo reproduzidos no território. Segundo o autor “a seletividade espacial que recai sobre as margens está circunscrita aos interesses locacionais voltados à reprodução marcante de espaços que atendem à competitividade econômica, à produção de bens materiais, ao consumo, ao conhecimento, à pesquisa e ao atendimento geral realizado por meio de comércios e serviços”.

Figura 11- Deslocamentos para tratamentos de saúde de alta complexidade na RMVPLN, segundo o Regic 2018

Fonte: IBGE. Regic (IBGE, 2020). Elaborado pela autora

Muito embora haja uma tendência a introduzir novas variáveis de análise nos estudos de conexões urbanas realizados pelo IBGE, variáveis essas que apreendam incidências relativamente mais recentes na reconfiguração territorial, tais como a divisão social do trabalho, comunicação, serviços e uso da internet, em particular na última década, é importante notar que a influência de Christaller e Rochefort continua servindo como embasamento teórico para tais estudos. Outro ponto de crítica é a desconsideração de variáveis relacionadas a conexões internacionais e de aspectos culturais (CANTARIM, 2015). No entanto, podemos afirmar que os estudos do IBGE, de certa forma, guiam a maior parte dos trabalhos vinculados ao tema rede urbana no Brasil. Do mesmo modo, os resultados obtidos pelo instituto embasam a criação de recortes urbanos e regionais que são utilizados pelo planejamento público e privado no país. Faz-se importante ressaltar, porém, que esses modelos territoriais possuem limitações “devido à complexidade da temática urbana, extremamente abrangente e que dificilmente pode ser captada em toda sua plenitude” (SILVA; O’NEIL; SOUZA, 2019, p.255).

Dessa forma, os dados de gestão governamental e empresarial, bem como os de consumo de produtos e serviços disponíveis para os últimos estudos realizados, nos permitem inferir a união vertical dos lugares, constituindo, como afirma Santos (2006) numa unificação – com as redes sendo cada vez mais estabelecidas e constituídas a serviço do grande capital – destes territórios mediante normas rígidas, sem as quais essas verticalidades não sobreviveriam.

3.4 As relações horizontais na RMVPLN

A investigação das informações relativas às relações horizontais foi pautada pelos preceitos de Milton Santos (2006, p. 182) que estipulou três níveis de solidariedade na constituição das redes. O nível mundial, o nível dos territórios e o nível local. Sendo o primeiro nível, obviamente, relacionado à totalidade mundial; o segundo nível estaria relacionado ao território nacional e dos estados; e por fim, o terceiro nível de solidariedade, a terceira totalidade, seria “onde os fragmentos da rede ganham uma dimensão única e concreta, graças a ocorrência, na contiguidade, de fenômenos sociais agregados, baseados num acontecer solidário”, no lugar – independentemente de sua dimensão – que é sede da resistência da sociedade civil, ou seja, o espaço banal, onde “o território atual é marcado por um cotidiano compartido mediante regras que são formuladas ou reformuladas localmente” (SANTOS, 2006, p. 140).

As cooperativas poderiam ser, então, exemplos não apenas de solidariedade, mas ainda de resistência contra a lógica hegemônica vertical, que constituem os territórios que compõem o espaço banal, por meio da resistência por necessidade de subsistência que advém da união dos cooperados.

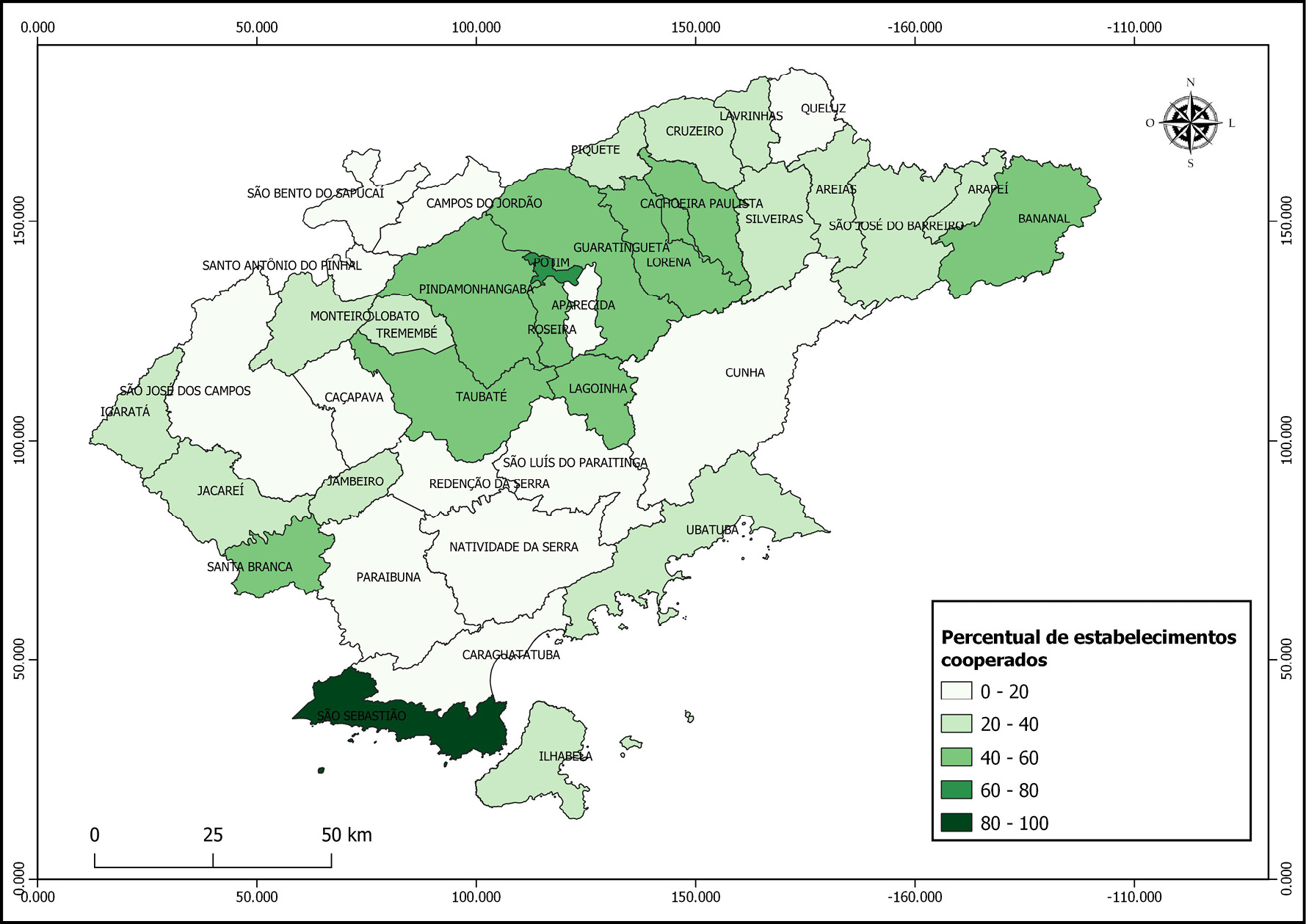

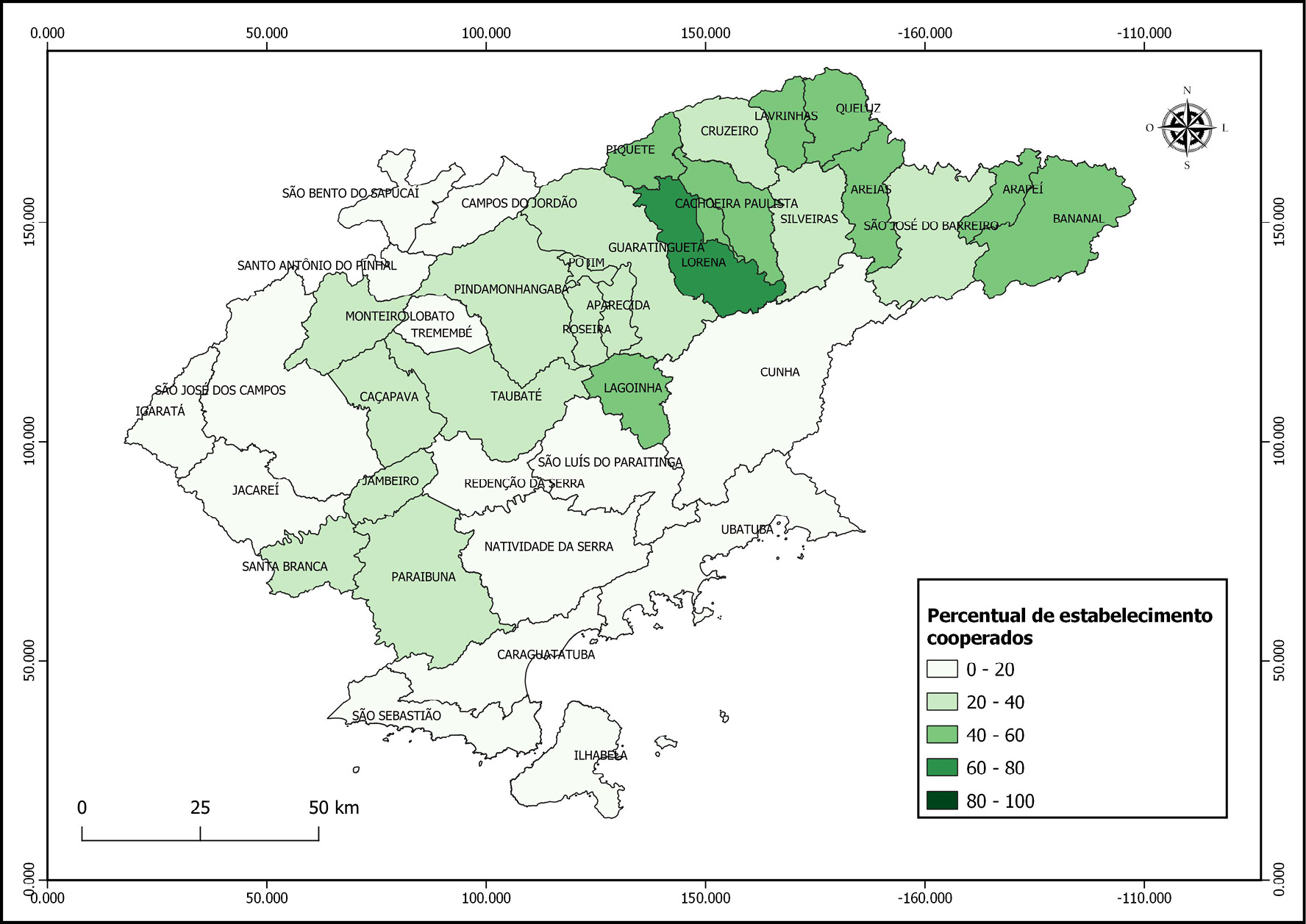

Por meio dos dados do Censo Agropecuário (IBGE, 2019) foi possível auferir o percentual de estabelecimentos agropecuários associados (às cooperativas e entidades de classe) por municípios da RMVPLN para os anos de 2006 e 2017 (Figuras 12 e 13).

É possível observar que o período retratado apresenta um aumento no percentual para alguns municípios, tais como Lavrinhas, Areias, Queluz e Arapeí, ao mesmo tempo que apresenta diminuição no número de cooperados para outros como Guaratinguetá, Pindamonhangaba, Roseira e Taubaté. Merece destaque, ainda, a diminuição significativa no município de São Sebastião, que apresentava um percentual de 84% de estabelecimentos cooperados em 2006, e caiu para um percentual de apenas 8% no ano de 2017. Uma hipótese para esta queda seria a menor adesão a cooperativas por parte de pescadores artesanais, embora não tenham sido localizados dados específicos sobre tal.

Os mapas representados nas figuras 12 e 13 permitem ainda observar que as relações verticais e horizontais se dão simultaneamente em parte do Eixo de desenvolvimento da Rodovia Dutra.

Figura 12- Mapa do percentual de estabelecimentos agropecuários associados por município da RMVPLN para o ano de 2006

Fonte: Censo Agropecuário 2006 (IBGE, 2019). Elaborado pela autora

Figura 13- Mapa do percentual de estabelecimentos agropecuários associados por município da RMVPLN para o ano de 2017

Fonte: Censo Agropecuário 2017 (IBGE, 2019). Elaborado pela autora

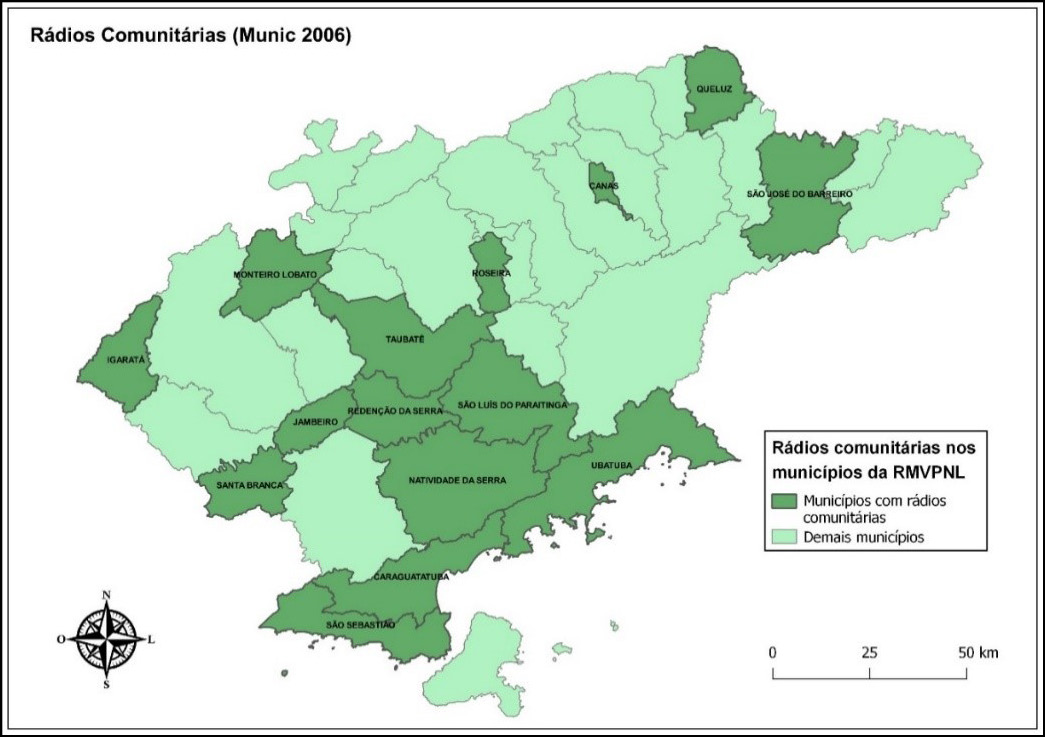

Ao discorrer sobre a potencialidade das ações políticas nas horizontalidades, Milton Santos (2006, p. 195) afirma que a informação compartilhada é capaz de criar uma solidariedade ativa, manifestada na forma de uma expressão comum, que por sua vez poderia funcionar como catalizadora de ação política, “a mídia local (jornais, rádio, televisão) é um testemunho desse movimento pelo qual as forças oriundas do local, das horizontalidades, se antepõem às tendências meramente verticalizantes”. Por meio dos dados da Munic (Pesquisa de Informações Básicas Municipais, realizada pelo IBGE) é possível observar a existência de rádios comunitárias nos municípios da RMVPLN, para o ano de 2006 (figura 14).

Para Milton Santos (2012, p. 143) “a arena de oposição entre o mercado – que singulariza – e a sociedade civil – que generaliza – é o território, em suas diversas dimensões e escalas”, o espaço banal (o espaço de todos) seria, então, palco de um acontecer complementar, onde temos o domínio das forças centrípetas, enquanto o acontecer hierárquico estaria relacionado às forças centrífugas (e, portanto, às verticalidades). Por esta perspectiva, é instigante sobrepor a informação aqui apresentada – a existência de rádios comunitárias nos municípios – àquela que os insere na rede urbana da região, e constatar que, ainda que muitas das cidades se encontrem à margem do acontecer hierárquico, o acontecer complementar, local, as permeia.

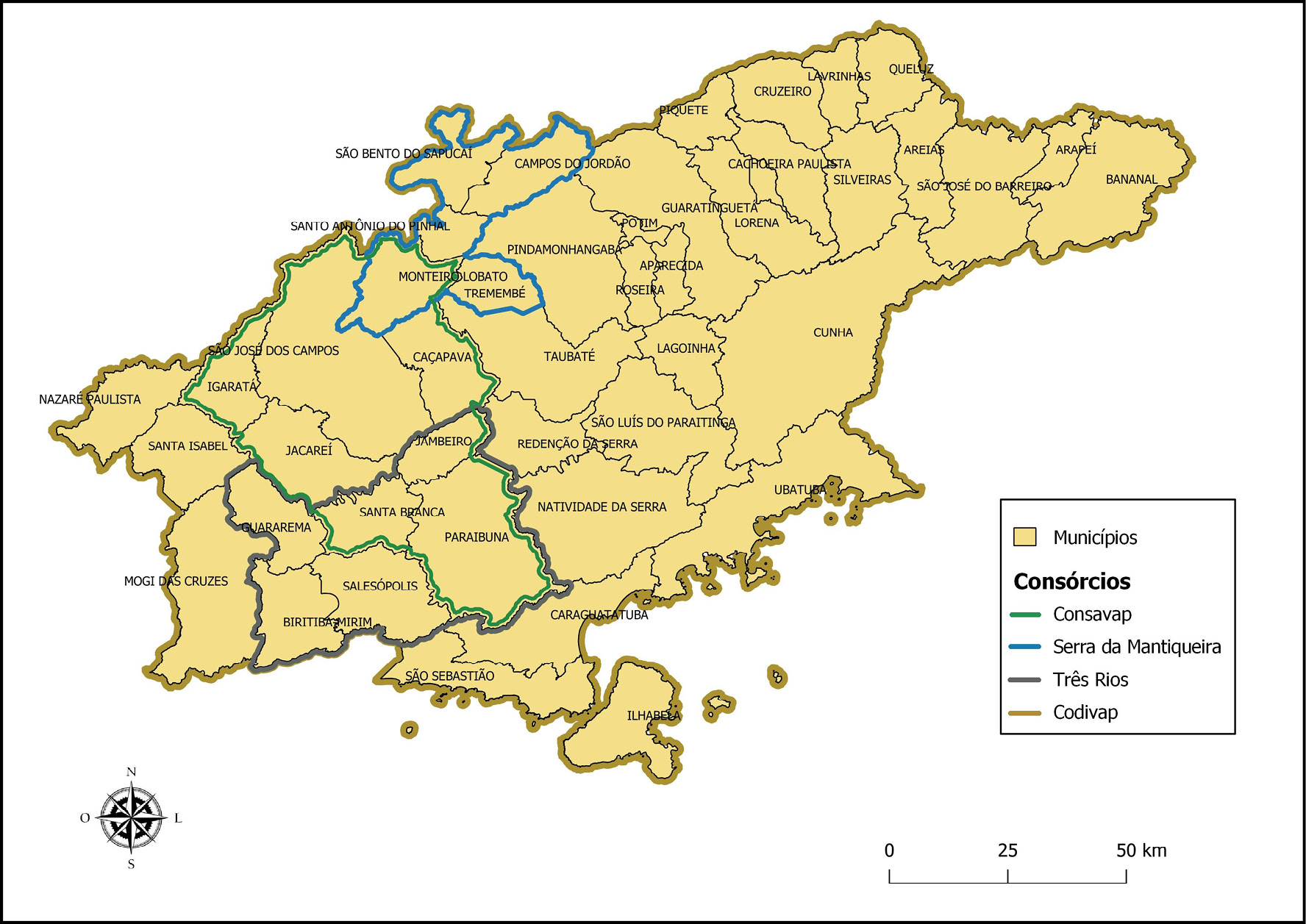

Outro componente das relações horizontais na região – perpassando as relações federativas – são os consórcios intermunicipais. Segundo Gomes et al. (2020, p. 10) “estruturas pré-existentes revelam a motivação de relações cooperativas, horizontais entre municípios, dado o interesse intra-local, na gestão de recursos escassos ou de capacidades não disponíveis, e ainda, no âmbito colaborativo de redes urbanas sub-regionais”. O mapa retratado na figura 15 demonstra os consórcios identificados (GOMES ET. AL., 2020), bem como sua sobreposição territorial.

Figura 14- Existência de rádios comunitárias nos municípios da RMVPLN

Fonte: Pesquisa de Informações Básicas Municipais 2006 (IBGE, 2007). Elaborado pela autora

Esses consórcios tomam por base as relações colaborativas de mesmo nível (município com município), para viabilização de ações estratégicas nas áreas de planejamento e desenvolvimento, ou ações operacionais de manutenção, assim como ações cotidianas de gestão municipal. “A organização desses consórcios evidencia a importância da ajuda mútua como forma de contornar a baixa capacidade administrativa dos municípios, especialmente os municípios de menor porte” (GOMES ET. AL., p. 12, 2020).

De forma análoga, outro ponto de interesse na análise das relações horizontais na região, (e que mesmo pode servir de exemplo de uma sobreposição de relações verticais e horizontais) consiste na apreciação dos processos de gestão da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, onde “pode-se notar a existência de relações em diferentes escalas e a interação entre múltiplos atores, previstas na estrutura dos respectivos arranjos institucionais” (GOMES ET AL., 2019, p. 16). Os comitês de bacia existentes no território (figura 16), porquanto envolvam relações interfederativas que, por si mesmas podem ser consideradas como pautadas por uma lógica vertical, uma vez que são regidas por normas estaduais e federais, envolvem também a colaboração mútua entre municípios e atores da sociedade civil, que ocupam esses espaços públicos de participação na perspectiva deliberada de alcançar objetivos coletivos para resistir e contrapor o status quo, englobando ações concretas tais como educação ambiental, levantamento e atualização de base de dados, coleta e reciclagem de resíduos sólidos, entre outras.

A Rede Agroflorestal do Vale do Paraíba, surgida em decorrência da necessidade de restauração da Floresta Atlântica da região, também pode ser considerada um exemplo de relação horizontal. Segundo o website da Rede (2012, n. p.), seus objetivos básicos são: “promover a circulação da informação sobre os SAFs, desenvolver a pesquisa participativa, fomentar projetos em conjunto, estabelecer parcerias para ampliar a atuação e fomentar o mercado justo e solidário”.

Figura 15- Consórcios intermunicipais na RMVPLN

Fonte: Bases cartográficas do IBGE, CONSAVAP, CISM, CITR e CODIVAP. Elaborado pela autora

Figura 16- Áreas de atuação dos comitês existentes na RMVPLN

Fonte: Base cartográfica do CEIVAP. Elaborado pela autora

A necessidade de disseminação dos Sistemas Agroflorestais resultou em diversos encontros entre os anos de 2011 e 2013, culminando na realização de cinco mutirões agroflorestais nos quais participaram “diversos produtores rurais, assentados de reforma agrária, pesquisadores, educadores, estudantes de nível médio, técnicos agropecuários e universitários, gestores ambientais de unidades de conservação, empresários e representantes de organizações não-governamentais (ONGs)” com a finalidade de reunir e capacitar um público variado no manejo de Sistemas Agroflorestais na região do Vale do Paraíba (REDE AGROFLORESTAL DO VALE DO PARAÍBA, 2012, n. p.). Foram ainda implantadas unidades de desenvolvimento tecnológico na Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (APTA – órgão da Secretaria de Agricultura de Abastecimento do Estado de São Paulo), com o intuito de contribuir para a recuperação ambiental do Vale do Paraíba, além de fornecer auxílio técnico e recursos para os produtores vinculados aos mutirões. Além disso, por meio do projeto “vitrine ecológica”, há a realização de pesquisa participativa com acesso de tecnologia pelo público em geral nas unidades das cidades de São José dos Campos, Jambeiro, Lagoinha, Aparecida e Cruzeiro (REDE AGROFLORESTAL DO VALE DO PARAÍBA, 2012, n. p.).

Os encontros de diversos atores da sociedade civil, uma vez que se baseiam na troca de experiências e conhecimentos solidário, também podem ser citados como um elemento de relações horizontais. Como tal, podemos citar o Encontro de Atores da Restauração Florestal, realizado com o objetivo de “gerar o intercâmbio de atores de modo que possam se organizar no sentido de possibilitar uma eficiente e sustentável restauração florestal na região do Vale do Paraíba” (TARGA; ALMEIDA; R. ALMEIDA, 2017, p. 02). E o Piraquaras - Encontro de Coletivos do Vale do Paraíba, sobre produção cultural independente na região. Sendo um evento colaborativo, com o intuito de promover “debates e formações livres onde a cultura é o eixo central para discutir vários temas, como educação, política, meio ambiente, economia, feminismo” (SINDMETAL, 2017, n. p.).

As relações aqui expostas constituem exemplos empíricos de como diversos atores da sociedade civil e governamentais podem se unir com o objetivo de colaboração mútua. E, ainda, demonstram como por vezes as relações horizontais e verticais podem se entrelaçar, em particular quando falamos sobre entes federativos envolvidos nessas iniciativas – como é o caso dos Comitês de Bacias Hidrográficas. Porém, o que buscou-se ressaltar, em consonância com o conceito de Milton Santos (2012, p. 144), foi a “coesão horizontal, que está a serviço da sociedade civil como um todo.”

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo buscou analisar o conceito de verticalidades e horizontalidades de Milton Santos, relacionando-o de maneira empírica com o recorte geográfico constituído pela Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte e verificando como tais relações se dão neste território.

Desnecessário dizer, porém, que os indicadores e informações aqui expostos não se intendem definitivos, isto é, não se objetivou fazer um levantamento “geral” (se é que tal feito é possível) das relações constituídas na região. Buscou-se, de fato, e de forma objetiva, indicadores e informações que tornassem possível a correlação entre a teoria aqui abordada e a vida social e econômica deste território. Trata-se, entretanto, de tema farto e passível de diversas novas abordagens seja com relação a seu caráter conceitual e, mesmo, ao levantamento de informações.

A análise da rede urbana da RMVPLN no decorrer das décadas nos permitiu verificar que sua composição hierárquica permaneceu, de maneira rígida, pouco modificada no decorrer do tempo, constituindo numa rede linear que tem como vetor os eixos de desenvolvimento ligados à trama rodoviária que atravessa a região, tendo como centro a cidade de São Paulo (SANTOS, 1989). De acordo com Gomes e Ribeiro-Moreira (2018), há a prevalência de um modelo político e geoeconômico de uso do território que redesenha e agrava os desníveis entre os 39 municípios ou cidades da região, e tal modelo incidiria na valorização de localizações preferenciais, ao longo dos principais eixos de circulação, na forma de políticas e investimentos. No outro extremo, há o descaso estrutural sobre as sub-regiões e cidades que se encontram fora dessa dinâmica territorial. É possível, porém, observar que, ainda que a estrutura hierárquica permaneça a mesma, “a revolução dos transportes é acompanhada por uma transformação dos modelos de consumo, o que acarreta uma intensificação de certas trocas” (SANTOS, 1989, p. 153).

As relações verticais aqui observadas, portanto, seguem esta lógica, em que “os vetores de modernização são entrópicos” (SANTOS, 2012, p. 144), trazendo uma ordem rígida aos lugares onde se instalam, ordem esta que sempre é posta em seu próprio e exclusivo benefício. Seja por meio das ligações governamentais, empresariais ou mesmo de acesso a bens de consumo e serviços essenciais – como os dados aqui expostos demonstraram – as relações verticais são ao mesmo tempo formadoras e consequência de processo que sobrepuja e fragmenta certos espaços em detrimento de outros. As verticalidades, portanto, conectam apenas determinados territórios, aqueles que o grande capital julga mais rentáveis, e as redes são constituídas seguindo estes preceitos (SANTOS, 2012).

Porém, por mais avassaladoras e hegemônicas que as verticalidades possam parecer, Milton Santos (2006, p. 194) acreditava que “os lugares podem se refortalecer horizontalmente, reconstruindo, a partir das ações localmente constituídas, uma base de vida que amplie a coesão da sociedade civil, a serviço do interesse coletivo”. É o que se intentou demonstrar aqui através de dados e informações referentes aos municípios da RMVPLN. De fato, ainda segundo o autor, as horizontalidades podem se dar através de novas formas de produção e consumo, sendo exemplo disso “a maneira como produtores rurais se reúnem para defender seus interesses, o que lhes permitiu passar de um consumo puramente econômico, necessário às respectivas produções, a um consumo político localmente definido” (SANTOS, 2012, p. 144). As cooperativas se inseririam, então, nesta lógica.

Desse modo, as relações horizontais são indissociáveis da ação política, ação essa que pode ter como foco, num primeiro momento, um interesse particular e específico, relacionado à atividade hegemônica do lugar. Porém, “as atividades que, complementares ou não, têm uma lógica diversa da atividade dominante, provocam, a partir do seu conflito de preocupações, um debate que acaba por interessar ao conjunto da sociedade local” (SANTOS, 2006, p. 195), o que ocasionaria um sistema de reivindicações mais abrangente.

Faz-se premente, ainda, a análise das condições que facilitariam ou impediriam o surgimento e fortalecimento das relações horizontais, podendo constituir ponto de aprofundamento para um futuro estudo. No âmbito do planejamento regional, deve-se resgatar a solidariedade regional orgânica (SANTOS, 2006). A conjuntura atual, em que proposições normativas, tais como a referente à Proposta de Emenda à Constituição 188/2019, também chamada de PEC do Pacto Federativo, com potencial de impacto negativo justamente àqueles municípios que se encontram fora dos fluxos do grande capital, urge para a construção de novos arranjos baseados na colaboração mútua desses entes federativos. Porém, como a lógica do capital incide também sobre o poder público, muitas vezes os fatores advindos de tal lógica funcionam como empecilhos para esta união horizontal, sendo a “guerra de lugares” exemplo claro dessa incidência.

A construção de novas horizontalidades, portanto, é essencial, visto que elas, nos dizeres de Milton Santos (2006, p. 144) “permitirão, a partir da base da sociedade territorial, encontrar um caminho que nos libere da maldição da globalização perversa que estamos vivendo e nos aproxime da possibilidade de construir uma outra globalização, capaz de restaurar o homem na sua dignidade”.

5 AGRADECIMENTOS

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPQ.

6 REFERÊNCIAS

ANDRADE, D. J. A Rodovia Presidente Dutra como elemento estruturador e a desarticulação da urbanização do Vale do Paraíba. 2019. 269 p. Tese (Doutorado em Planejamento urbano e regional) – Instituto de pesquisa e desenvolvimento, Universidade do Vale do Paraíba, São José dos Campos.

BRASIL. Senado Federal. Proposta de Emenda à Constituição n° 188, de 2019. Disponível em: < https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/139704 >. Acesso em: 01 jun. 2020.

CANTARIM, F. Estudos de Redes Urbanas no Brasil: reflexões sobre transformações metodológicas. Revista Paranaense de Desenvolvimento. V.36, n.129, p.117-133, jul./dez. 2015.

CHRISTALLER, W. Central places in Southern Germany. Prentice-Hall/Englewood Cliffs, 1966.

CORRÊA, R. L. A Rede Urbana. São Paulo: Ática,1989.

CORRÊA, R. L. Identificação dos centros de gestão do território no Brasil. Revista Brasileira de Geografia, Rio de Janeiro, v. 57, n. 1, p. 83-102, jan/mar.1995.

DUARTE, L. S.; NAVARRO, A. M. As transformações da rede urbana no Estado de São Paulo: Uma contribuição à luz dos resultados do REGIC 2007. In: Boletim Regional, Urbano e Ambiental. N. 3. Brasília: Ipea, 2009.

GOMES, C.; RESCHILIAN, P. R.; UEHARA, A. Perspectivas do planejamento regional do Vale do Paraiba e Litoral Norte: Marcos históricos e a institucionalização da região metropolitana do Vale do Paraiba e Litoral Norte no plano de ação da macrometrópole paulista. URBE: Revista Brasileira de Gestão Urbana, v. 10, p. 154-171, 2018.

GOMES, C.; ZIONI, S.; SIQUEIRA, G. D. P.; SCAQUETTI, R.; PAULA, A. M. Relatório de pesquisa. Interfaces com a construção da PNDU (Componente A). Identificação e caracterização das relações interfederativas na Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Ipea, Universidade do Vale do Paraíba – Univap; Universidade Federal do ABC, 2019.

GOMES, C.; RIBEIRO-MOREIRA, P. N. Repensando a Rede Urbana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Jornal O Lince, n. 80, mar/abr. 2018.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Arranjos Populacionais e Concentrações Urbanas no Brasil. 2 ed. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Rio de Janeiro: IBGE, 2016.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo Agropecuário 2006 – Segunda Apuração. Disponível em: <https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/censo-agropecuario/censo-agropecuario-2006/segunda-apuracao>. Acesso em: nov. 2019.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo Agropecuário 2017. Disponível em:<https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/censo-agropecuario/censo-agropecuario-2017>. Acesso em: nov. 2019.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa de Informações Básicas Municipais 2006. Disponível em:<https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/protecao-social/10586-pesquisa-de-informacoes-basicas-municipais.html?edicao=18195&t=o-que-e>. Acesso em: nov. 2019.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. REGIC – Regiões de Influência das Cidades 1966. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Rio de Janeiro: IBGE, 1972.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. REGIC – Regiões de Influência das Cidades 1978. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Rio de Janeiro: IBGE, 1987.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. REGIC – Regiões de Influência das Cidades 1993. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Rio de Janeiro: IBGE, 2000.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. REGIC – Regiões de Influência das Cidades 2007. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Rio de Janeiro: IBGE, 2008.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa Regiões de Influência das Cidades – informações de deslocamentos para serviços de saúde – Notas Técnicas. Ministério da Economia. Rio de Janeiro: IBGE, 2020.

IPEA – Instituto de Economia Aplicada. Rede urbana brasileira como agenda de pesquisa no ipea: retrospecto e perspectivas. Brasília: Ipea, 2016.

MULLER, N. L. O fato urbano na bacia do rio paraíba do sul – São Paulo. Rio de janeiro: Fundação IBGE, 1969.

REDE AGROFLORESTAL DO VALE DO PARAÍBA. Sistemas Agroflorestais e a Rede Agroflorestal do Vale do Paraíba. Disponível em: <http://redeagroflorestalvaledoparaiba.blogspot.com/p/editorial.html>. Acesso em: 22 de maio de 2021.

RIBEIRO-MOREIRA, P. N.; ZANETTI, V.; LIMA, C. Formação da Rede Urbana do Vale do Paraíba. In: XII SEMINÁRIO DE HISTÓRIA DA CIDADE E DO URBANISMO (XII SCHU), Porto Alegre. A circulação das Ideias na construção da cidade: Uma via de mão dupla. V. 1. Porto Alegre, 2012.

ROCHEFORT, M. Método de estudo das redes urbanas (interesse da análise e do setor terciário na população ativa). Boletim Geográfico, Rio de Janeiro: IBGE, 1961.

ROCHEFORT, M. Les notions de réseau urbain et d’armature urbaine. Tradução por Pedro Ribeiro Moreira Neto. Strates [En ligne], Numéro Hors-série. 2002 - Parcours dans la recherche urbaine, Michel Rochefort, un géographe engagé, Mis en ligne le: 2 mai 2005. Disponible sur: http://strates.revues.org/document512.html.

SANTOS, M. A Natureza do Espaço: Técnica e Tempo, Razão e Emoção. 4 ed. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2006.

SANTOS, M.; SILVEIRA, M. L. O Brasil: Território e sociedade no início do século XXI. 9 ed. Rio de Janeiro: Record, 2006.

SANTOS, M. Da Totalidade ao lugar. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2012.

SANTOS, M. Manual de geografia urbana. 2. ed. São Paulo: Hucitec, 1989.

SANTOS, M. Por uma outra globalização – Do pensamento único à consciência universal. 6ed. Rio de Janeiro: Record, 2001.

SILVA, M. G.; O’NEIL, M. M. V. C.; SOUZA, M. S. P. S. Considerações sobre a organização do território e os processos de integração e articulação: aplicações nas pesquisas urbanas do IBGE. Revista Brasileira de Geografia. V. 64, n. 1, p. 239-257, jan./jun. 2019.

SINDICATO DOS METALÚRGICOS DE PINDAMONHANGABA, MOREIRA CÉSAR E ROSEIRA. Pinda receberá encontro regional “Piraquaras”, sobre cultura independente. Disponível em: <https://www.sindmetalpinda.com.br/pinda-recebera-encontro-regional-piraquaras-sobre-cultura-independente/>. Acesso em: 22 de maio de 2021.

SOUZA, M. A. A. de. Conexões Geográficas: Um Ensaio Metodológico (Uma versão ainda preliminar). Boletim Paulista De Geografia, n. 71, p. 113–128, 2017.

SOUZA, M. A. A. de. Território usado, rugosidades e patrimônio cultural: ensaio geográfico sobre o espaço banal. Revista Latinoamericana e Caribenha de Geografia e Humanidades. V. 2, n. 4, p. 1-17, out. 2019.

SPOSITO, M. E. B. Novas redes urbanas: Cidades médias e pequenas no processo de globalização. Revista Geografia, v.35, n. 1, jan/abr. 2010.

TARGA, M. S.; ALMEIDA, A. A. S.; ALMEIDA, J. C. R. Atores da Restauração Florestal do Vale do Paraíba. Relatório final do evento. Universidade de Taubaté, SP, Brasil, 2017.

1 – Adriana Maria de Paula:

Mestre em Planejamento Urbano e Regional pela Univap - Universidade do Vale do Paraíba

https://orcid.org/0000-0001-7346-1391 • adriana.mp055@gmail.com

Contribuição: Conceituação; Metodologia; Investigação; Escrita – primeira

redação; Visualização.

2 – Cilene Gomes:

Docente-pesquisadora do PLUR da Universidade do Vale do Paraíba e coordenadora do Observatório Regional do Vale do Paraíba e Litoral Norte

https://orcid.org/0000-0001-5217-9426 • cilenegs@univap.br

Contribuição: Conceituação; Metodologia; Supervisão; Escrita – revisão e edição.

3 – Maria Angélica Toniolo:

Pesquisadora e professora dos Programas de Mestrado e Doutorado em Planejamento Urbano e Regional (PLUR) da Universidade do Vale do Paraíba

http://orcid.org/0000-0001-7835-3285 • angelica.toniolo@univap.br

Contribuição: Supervisão; Escrita – revisão e edição; Recursos.

Como citar este artigo

DE PAULA, A. M.; GOMES, C.; TONIOLO, M. A. Verticalidades e horizontalidades no estudo da rede urbana do Vale do Paraíba e Litoral Norte – São Paulo. Geografia Ensino & Pesquisa, Santa Maria, v. 25, e25, p. 01-39, 2021. DOI 10.5902/2236499447478. Disponível em: https://doi.org/10.5902/2236499447478. Acesso em: dia mês abreviado. ano.